こんにちは。NCDCの藏原です。

「生成AI」が話題になっていますが、「従来のAIと生成AIの違いって何?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか?

AIによる業務効率化を検討する際に「とりあえずAIで何かやろう」という発想だと、どうしても流行りの生成AIに注目しがちです。しかし、実際AIで価値を生み出していくためには、ビジネス課題や技術要件に応じて、適切な技術を選択することが重要です。

この記事では、AIの歴史を簡単に紐解きながら各技術の特徴を整理し、どのような場面でどの技術を選ぶべきかの判断軸を提供します。

本記事は下記の流れで構成されています。

- AIの歴史と、各AI技術の基本的な違い(AI → 機械学習 → 深層学習 → 生成AI)

- 技術選択の判断軸とNCDCでの活用事例

- 目的別技術選択ガイド

AIや生成AIについて、ある程度ご存知の方は、「技術選択の判断軸」からお読みください。

目次

AI(Artificial Intelligence)とは?

ChatGPTのような自然言語を用いた対話アプリケーションは、実はかなり昔からつくられていました。

1966年に発表されたELIZA(エライザ)が最初期のチャットボットの一つとして知られています。ELIZAは極めて限られた会話しかできませんでしたが、当時の人たちにはchatGPTのような衝撃で迎えられたでしょう。

「人工知能(AI)」という言葉が「人間の脳に近い機能を持ったコンピュータープログラム」と定義されたのは1950年台からと言われています。それ以来私たちの生活をより便利にするために、さまざまなAIのアイデアが考案され、発展してきました。

- スマートフォンの音声アシスタント

- オンラインショップのおすすめ商品表示

- 掃除ロボット

- ゲームAI(囲碁・将棋・対戦ゲームのNPCなど)

これらは全てAIの一種であり、登場したときにはそれぞれ革新的なアイデアであったはずです。

このように70年も前から存在して、私たちの身近にもあった「AI」ですが、当時の計算機技術の制約などにより、なかなか「実用的なAI」は出てきませんでした。

いずれも簡単なタスクにしか対応することができず、人間と同じ水準の知的能力を持つには至らず、第1次AIブーム〜冬の時代〜第2次AIブーム…というように期待や幻滅の時期を繰り返してきたのです。

そして、近年、AIは 機械学習という技術によって、大きく発展しました。

機械学習:AIの中核となる技術

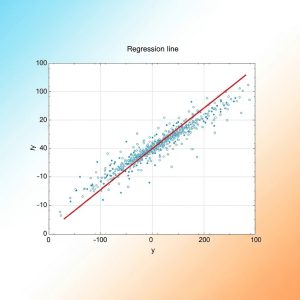

これは機械学習モデルの一つである線形回帰モデルのイメージ図です。データによって、入力値yに対する出力値y’を予測するパラメータを学習させています。

機械学習(Machine Learning, ML)は、AIを実現するための重要な方法の一つです。大量のデータを統計的に分析して、パターンを見つけ出す技術です。2010年ごろから続く第3次AIブームは、この機械学習によって引き起こされました。

機械学習は、モデルと呼ばれる多くのパラメーターを持つアルゴリズムや関数に対して、多くのパターンを持つデータを与えて 学習 させることで、高度な判断、分類などの問題を解けるように、パラメータを自動調整させます。学習方法のパターンによって、機械学習は 教師あり学習、教師なし学習、強化学習の3つに大別されます。

機械学習によるAIが実現可能になった背景には、計算機の情報処理能力の向上と、情報化社会の発展によるビッグデータの登場があります。大量に得られるようになったデータを、高性能の計算機で大規模に処理することによって、機械学習モデルは実用的な性能を獲得しました。

機械学習を活用している具体例

- メールソフトが迷惑メールを自動で判断する(文書分類モデル)

- 過去のデータやニュースを元に、株価を予測する(時系列予測モデル)

- 通販サイトがあなたの好みそうな商品を提案する(レコメンデーションモデル)

これらは全て、過去のデータを機械学習モデルに「学習」させることで実現しています。

機械学習の課題

高度な判断能力を獲得した一方で、この機械学習というやり方には、 学習させるデータを自分たちで大量に用意しないといけない という課題がありました。さらに、データを準備してモデルを学習させたとしても、 型の決まった特定のタスクしか実行できないという課題を抱えていました。

この機械学習が発展し、生成AIの基礎技術となる深層学習が開発されます。

深層学習:より高性能な機械学習モデル

深層学習(Deep Learning)は、機械学習の技術をさらに発展させたもので、人間の脳の神経回路網を模したニューラルネットワークを何重にも重ねることで、より複雑なパターンを学習できるようにしたものです。特に、画像認識や音声認識といった分野で、従来の機械学習の手法では難しかった高い性能を実現しました。

深層学習が登場した背景には、GPU(Graphics Processing Unit)の発展による計算能力の劇的な向上と、インターネットの普及により、より大規模なデータセットが利用可能になったことがあります。これにより、多層のニューラルネットワークを効率的に学習させることが可能になり、目覚ましい成果を挙げられるようになりました。

深層学習を活用している具体例

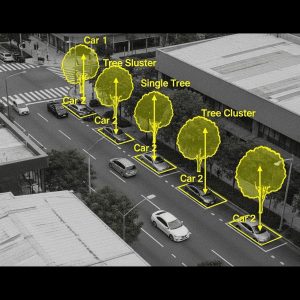

より複雑なパターン認識が必要な場面では、深層学習技術を活用したソリューションが適しています。従来の機械学習では対応が困難だった非構造化データ(画像、音声、テキスト)の処理において、深層学習は特に威力を発揮します。

- 画像認識:写真に写っているものが何かを認識する(例:犬と猫の区別、顔認識)

- 音声認識:人間の話し言葉をテキストに変換する(例:スマートスピーカーの音声コマンド認識)

- 自然言語処理:文章の意味を理解し、翻訳や要約を行う(例:機械翻訳)

これらの例は、深層学習が複雑なデータから高精度な特徴を自動で抽出し、学習する能力を持っていることを示しています。

画像認識技術で、車や木などの物体を検出することができます

深層学習の課題

深層学習は非常に強力な技術ですが、この深層学習モデルを学習させるためには、依然として大量の高品質な学習データが必要です。また、モデルの内部が複雑化した結果、内部でどのような判断が行われているのかが分かりにくいブラックボックス問題が取り上げられるようになりました。この課題に対して、AIの判断の根拠を可視化するXAI(explainable AI) という分野の研究が進んでいます。

さらに、学習の計算コストが非常に高く、大規模なモデルを学習させるには、超巨大なIT企業のみが持ち得るような、膨大な計算資源と時間が必要になります。

また、深層学習モデルも機械学習と同様に、入力するデータと出力するデータのパターンが特定の型に決められているという問題を抱えています。

これらの課題を克服するための研究開発が進み、深層学習の発展が、現在の生成AIの登場につながっています。

生成AI:AIの最新の形

2022年以降、急速に注目を集めている生成AI(Generative AI)は、深層学習の技術を更に発展させた、現時点で最新のAIの一つです。

機械学習の一つである深層学習を駆使して、大量のテキストデータを事前学習させた大規模言語モデル(Large Language Model: LLM) は、特定のタスクにとらわれない、汎用的なテキスト出力性能を獲得しました。このLLMと同様のアプローチによって、画像や音声の出力にも対応するようなモデルも開発されました。これらの高性能なモデルを統一して、基盤モデルと呼称するようになりました。

ChatGPTやGemini, Claudeといった生成AIは、この事前学習済みの基盤モデルを利用しています。

生成AIの特徴

- 人間のような文章を書ける

- テキストの指示に沿って、画像や映像を出力できる

- 会話ができる

代表的なサービス

- ChatGPT(文章作成・会話)

- github copilot(ソースコード生成)

- DALL-E(画像生成)

- 現在ブームになっているAIエージェントやMCPも、生成AIを用いた技術、サービスにあたります

生成AI活用事例

生成AIは人間のような文章を書けるという大きな特長があるため、例えばWebマーケティングのコンテンツ制作のような領域では、既にさまざまなかたちで活用されています。コンテンツのアイデア出しから文章や画像の作成、さらには分析と改善まで、従来は人が行っていた業務の効率化と、質の向上を目的として、生成AIがビジネス利用されています。

NCDCでも文書作成やシステム開発のサポートツールとして社内活用していますが、それだけではなく、生成AIの特性を活かした以下のようなプロジェクトの実績もあります。

- 業務効率化支援:生成AIエージェントを用いた業務効率化サービスの開発

- システム開発効率化:コーディングアシストAIを用いたシステム開発業務の効率化・高品質化(関連記事)

- 知識管理システム:社内ドキュメントから情報を検索し回答する独自の生成AI(RAG)アプリの開発(事例紹介)

このイラストも、生成AI(Gemini)を用いて作成しています。

今まで私たちが従事してきた作業を、どれだけAIに任せられるようになるでしょうか?

生成AIの課題

このように飛躍的な判断・推論能力を獲得した生成AIですが、万能ではありません。

- ハルシネーション(幻覚)

- 生成AIは、事前学習したパターンに基づいて後に続く文字を推測・出力しているため、出力の正しい・誤りなどの判断をAI自身ではできません。全く根拠がない、または誤りである情報を、さも本当のように出力することがあります。

- 生成AIの利用倫理

- 生成AIを用いて公開されたアプリケーションに悪意のある指示を与えて、社会的に不適切な回答を出力させたりするトラブルが発生しています。

- また、学習データの著作権の問題であったり、他人のなりすまし、犯罪目的での利用(フィッシングメールなど)にも悪用されており、社会的に取り組むべき新たな課題として注目されています。

- 学習コスト、運用コストの爆発的増加

- 現在生成AIの中で動いているモデルが持つパラメータは、3000億〜7000億とも言われています。これだけ巨大なモデルを学習させるには、データセンターにあるような超高性能な計算機を何日も稼働させる必要があります。

- もはや生成AIモデルを1から構築する際の学習コストは青天井であり、IT企業が電力確保のために発電所を買収するような事態さえ発生しています。

これらの課題については別の記事でまとめていますので、そちらも合わせてご覧ください。

生成AIを使いこなすコツ 上手なプロンプト設計や注意点を解説

技術選択の判断軸:目的に応じた使い分けが重要

これまでご紹介してきたとおり、機械学習、深層学習、生成AIにはそれぞれ特徴(できることと課題の差異)が存在します。生成AIは現時点で最新のAIのかたちであり、多くの可能性を秘めていますが、多くの課題もあるため、何にでも生成AIを導入すれば良いというものではありません。

AIをビジネスに上手に活用するためには、課題の性質や要求される精度、コスト、運用性などを総合的に考慮して、最適な技術を選択することが重要です。

例えば、十分な量の構造化されたデータを保有していて、データに基づいた売上予測を行うというような、データに基づいたパターン認識が重要な領域では、生成AIよりも従来から使われている機械学習モデルが依然として強力な解決策になることがあります。

技術選択の例

いくつか具体例を挙げて技術選択の考え方をご紹介します。

次の条件に当てはまる場合、従来のシステム化アプローチが適しているといえます

- 課題を解くためのルール、手順がはっきり決まっている

- 正確な計算結果が必要で、不整合があってはならない

→例えば、在庫管理システム、顧客管理システムなど

次の条件に当てはまる場合、機械学習が適しているといえます

- 確率の予測、または分類を行いたい

- 手元に大量のデータがある

- 高い精度と説明可能性が必要

→例えば、需要予測、リスク評価、推薦システム

次の条件に当てはまる場合、深層学習が適しているといえます

- 画像、音声、テキストなどの非構造化データを扱う

- 従来手法では限界がある複雑なパターンを識別したい

- 手元に大量のデータがある

→例えば、画像認識、音声認識、自然言語処理 など

次の条件に当てはまる場合、生成AIが適しているといえます

- 出力形式は文章や画像、動画

- 多様な入力に対する柔軟な応答が欲しい

- 出力が多少ぶれていても構わない

- プロトタイピングがしたい

→例えば、文書作成支援、レビュー、アイデア創出、顧客対応

技術選択の基準(選定チャートの例)

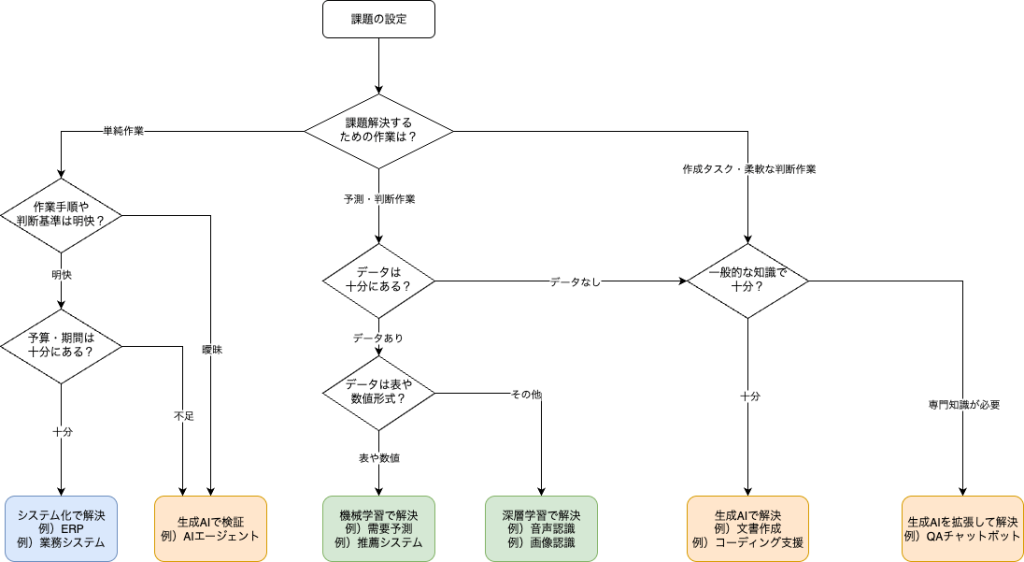

下図のフローチャートはあくまで一例ですが、このように条件分岐していくと、目的や保有しているデータの状況に応じた最適な技術を検討することができます。

生成・創造的な業務の中に一部ルーチンワークがあったり、業務システムの一部分だけルール化が難しいフローがあるといったような場合、それぞれの技術を組み合わせた複合的なアプローチを取ることも有効です。

このようにして俯瞰すると、従来の業務課題の全てが生成AIで解決できるわけではなく、従来のシステム化や機械学習では解決できなかったような課題が、生成AIによって解決したり、検証したりできるようになったということが伝わるかと思います。

まとめ:適切な技術選択でAIを活用しよう

技術の関係性を理解する

- AIは人工知能システム全般を指す広い概念

- 機械学習はAIを実現する方法の一つ

- 深層学習は、より高度な性能を実現する機械学習の手法

- 生成AIは深層学習を応用した最新のAI技術

実践で重要なのは技術選択

技術の進歩は素晴らしいものですが、目的なき技術導入は失敗の元です。 重要なのは:

- 課題の明確化:何を解決したいのかを具体的に定義する

- 技術の特性理解:各技術の得意分野と限界を把握する

- 適切な選択:課題と技術のマッチングを行う

- 段階的導入:小さく始めて徐々に拡大する

AIの活用検討は、NCDCにご相談ください

NCDCでは、これらの判断軸に基づいて、お客様の課題に最適な技術選択から支援しています。単に最新技術を適用するのではなく、ビジネス価値の最大化を目指した技術選択から、作成プロダクトを実際に展開し、お客様の課題が解消されるところまで一貫してご支援いたします。

- ビジネス課題の分析: 現状分析と課題整理、コンサルティング

- 技術調査・検討支援:ビジネス課題を踏まえた技術選定

- PoC:効果・検証目的を明確にした検証計画立案〜実装〜効果測定

- 本格導入支援:運用まで見据えた要件定義・システム設計・UX/UIデザイン・開発

- 継続改善:運用改善(DevOps)と最適化

これからも技術は進化し続けますが、なんとなく流行りの技術に手を出すのではなく、本当に価値を生み出すAI活用を一緒に実現していきましょう。AIの活用をご検討中の方はお気軽にご相談ください。