安全な鉄道輸送には車両や各種設備の維持管理が欠かせません。

JR東日本では、トラブルや事故の予兆を把握し、車両や設備の故障が発生する前に適切な保全作業を行なうため、最先端のICTやモニタリング技術、ビッグデータを活用した技術革新に取り組んでいるそうです。

本記事では、NCDCが開発パートナーとして参画した「車両データ分析アプリ」についてご紹介します。なお、本記事はお客様のWEBサイトにて公開された、下記の研究開発(R&D)プロジェクト資料を元に作成いたしました。

JR東日本様のWEBサイトで公開されている資料

車両データ分析アプリの開発(PDF) (研究開発(R&D):JR東日本より)

目次

車両データ分析アプリとは

従来はTBM(時間基準保全:Time Based Maintenance)と呼ばれる定期的な検査や保全作業を行なう方式が基本とされてきた鉄道車両の保守ですが、JR東日本ではより高い安全性や生産性向上を目指して、トラブルや事故の予兆を把握し、故障等が発生する前の適切な時期に保全作業を行なうCBM(状態基準保全:Condition Based Maintenance)の展開を目指しているとのこと。

車両検修社員向けにメンテナンス支援を行なう車両データ分析アプリは、メンテナンス部門のより高い安全性や生産性向上を目指すシステムとして、開発のご依頼をいただきました。

既存システムの抱えていた課題

2015年から山手線などで運転を開始しているE235系をはじめ、いくつかの車両形式ではすでにデータ分析システムが稼働しており、車両で記録されたデータの活用が進められていました。しかし、車両形式や車両センター(車両基地)ごとに異なるシステムが採用されていたため、開発コストや効率化の観点からシステムの共通基盤化が強く求められているところでした。

開発パートナーであるNCDCへの期待

車両データ分析アプリの開発において最も重視されたのは、車両センターで実際に業務に当たられる車両検修社員のみなさんにとって使い勝手の良いものであることでした。業務用システムのUX/UIデザインはアプリの使い勝手に直結し、ユーザーである社員の業務効率を大きく左右します。

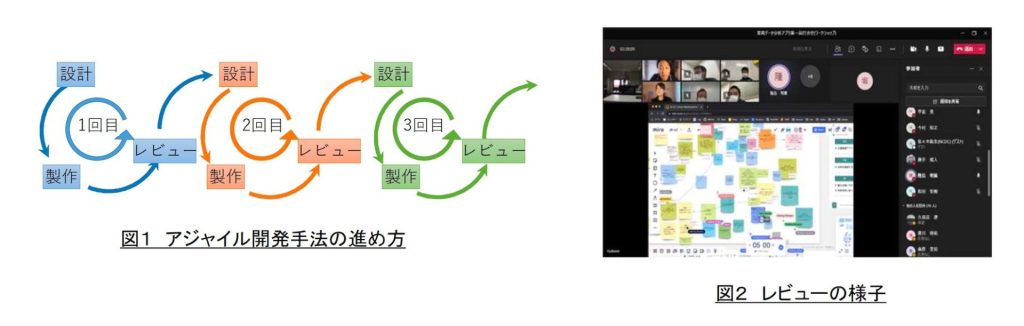

このため、開発においてはUIの作成開発もシステムの開発と同時進行で行うことができること、実際のアプリユーザーである車両検修社員がメンバーとして参画し改善案を出し合えること、それらを踏まえてスピーディーに細やかな改善を行えることが求められており、アジャイル開発の手法を得意とするNCDCがご協力することとなりました。

特徴的な開発体制

本プロジェクトの最も特徴的な点は、開発体制にあります。車両センターなどで車両のデータ分析に日常的に取り組まれている車両検修社員の方と、開発パートナーであるNCDCメンバーを中心として10名程度のフラットなチームを結成し、アジャイル開発を進めていきました。

具体的には2週間に1度の定例会議におけるレビューに向けてアプリのモックアップ作成や機能修正を実施。定例会議におけるレビューでは、アプリの実際の使用者であるメンバーから改善点が挙げられ、会議内で次回までの実施事項を決定するという2週間1スプリントのサイクルを計26回実施しました。定例会議はすべてオンラインで実施することで遠方のメンバーも漏れなく開発に参加することができたため、エンドユーザーである車両検修社員のレビューを毎回受けながら改善点の洗い出しを行なうという稀有な開発スタイルとなりました。

意見を出しやすく、スピーディーな意思決定と開発が可能になるチーム作り

アジャイル開発を進めていく上では、NCDCの定義した方法論「NCDC Agile Development Process」を活用し、メンバーが意見を出しやすく、スピーディーな意思決定と開発が可能になるチームビルディングを目指しました。

デザイナーとエンジニアがメンバーとして在籍していることで、毎回の定例会議で出た改善案を会議の時間内でその場で改修し、車両検修社員のメンバーがそれに対して更なるフィードバックをするというような場面も多く見られました。

1年半で80項目の改善を実施

このようなアジャイル開発の手法により、アプリ完成までの約1年半で約80項目の改善が実施され、システムの共通基盤化を高い品質で実現することができました。 すでにシステムの共通化が果たされていた車両データの「受信」と「蓄積」のほかに、「変換」「可視化」「データ管理」「特徴量計算」といった機能について、既存システムの必要な機能は維持しながら共通基盤化を達成しました。

まず、「変換」機能について。多くは0と1で記述されるバイナリー形式の車両データを、活用可能な形に変換する必要があります。社内に保有されていた数百種のデータを調査し、10種程度の変換ルールに集約。異なる車両形式やデータ種類にも対応できるよう調整し、変換機能の共通基盤化に成功しました。

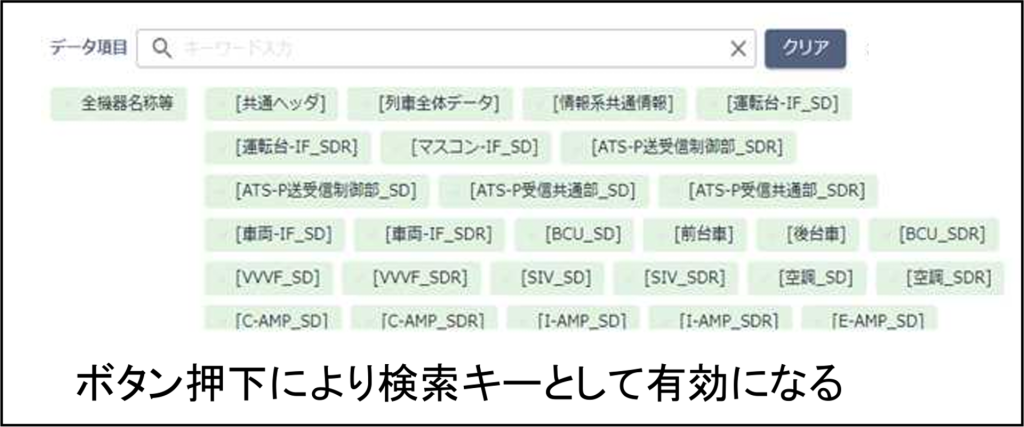

次に、「可視化」機能です。「変換」機能により出力されるデータはCSV等のテキスト形式のため、グラフにより可視化し活用する必要があります。ユーザーである車両検修社員が可視化したいデータを指定し描出するグラフの設定を行なうと、必要な情報をグラフ化し出力する機能を、共通の基盤として作成しました。

車両データ分析アプリの開発(PDF)の一部を抜粋

データ選択の際は数万に及ぶ記録項目の中から適切なデータを選択する必要があるため、レビューで実際に使用するメンバーの意見を取り入れ、使用頻度の高い検索キーワードを予めボタン化する機能を実装し、検索の利便性を向上させました。

車両データ分析アプリの開発(PDF)の一部を抜粋

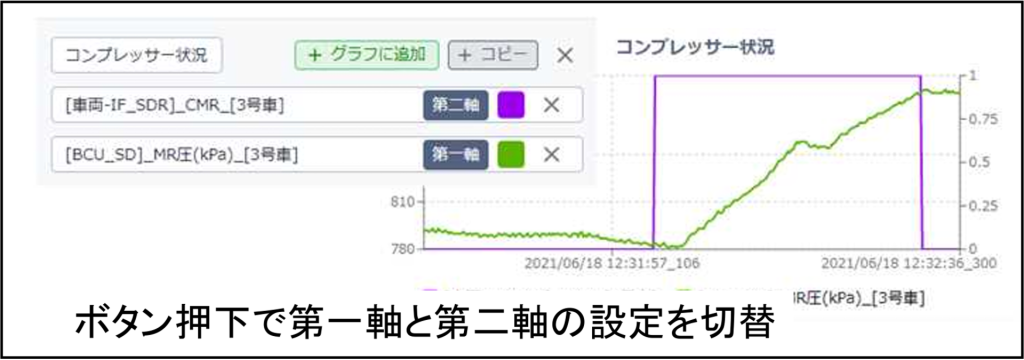

また、車両の動きを直感的に理解できるようにしたいという意見から、1つのグラフに複数のデータを重ねて描写できる機能や、第一軸と第二軸を簡便に設定できるUIを実装。特に期待を寄せられていた本機能について、様々な意見を元にデザイナーとエンジニアがチームメンバーとして協業し改修を行うことで、実際のユーザーである車両検修社員目線で使いやすいUX/UIデザインを実現することができました。

車両データ分析アプリの開発(PDF)の一部を抜粋

更に「データ管理」機能や「特徴量計算」機能に関しても、すでに運用されている既存システムの機能を維持しつつ、異なる車両形式やデータ種類にも対応できるよう改修を行い、共通基盤化を達成しました。

このようにアジャイル開発による改善を重ねることによって、車両データ分析アプリは、現時点での車両データ分析に必要な機能はすべて共通基盤化を実現しており、日々鉄道車両の保守に活用されています。

アジャイル開発のご相談はNCDCへ

NCDCでは、UX/UIデザインを重視するプロジェクトや、大規模プロジェクトにも適用できるように考慮した独自のアジャイル開発方法論を定義し、活用しています。これからアジャイル開発に取り組みたい方はもちろん、既存のやり方を改善したい方へのご支援実績も豊富にございます。

UXを重視してユーザーの意見を取り入れながらスピーディな開発・改善を行うプロジェクトのパートナーをお探しの方、また自社でアジャイル開発体制を構築したい、改善したいといったご要望をお持ちの方は、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。