2024年11月12日にオンラインセミナー『DX実現への鍵。デジタル技術で拓く新規事業の可能性』を開催いたしました。

この記事では当日用いた資料を公開し、そのポイントを解説しています。

目次

DXの定義と導入状況

まず、DXとは何かを確認したうえで、最近の導入状況について触れていきましょう。

経済産業省では、DXを次のように定義しています。

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること

企業として競争優位性を確立していくための戦略にはM&Aなどさまざまなものが考えられるためデジタル技術は必須ではありませんが、DXの定義としては、競争上の優位性を確立するために「データとデジタル技術を活用」することが肝になります。

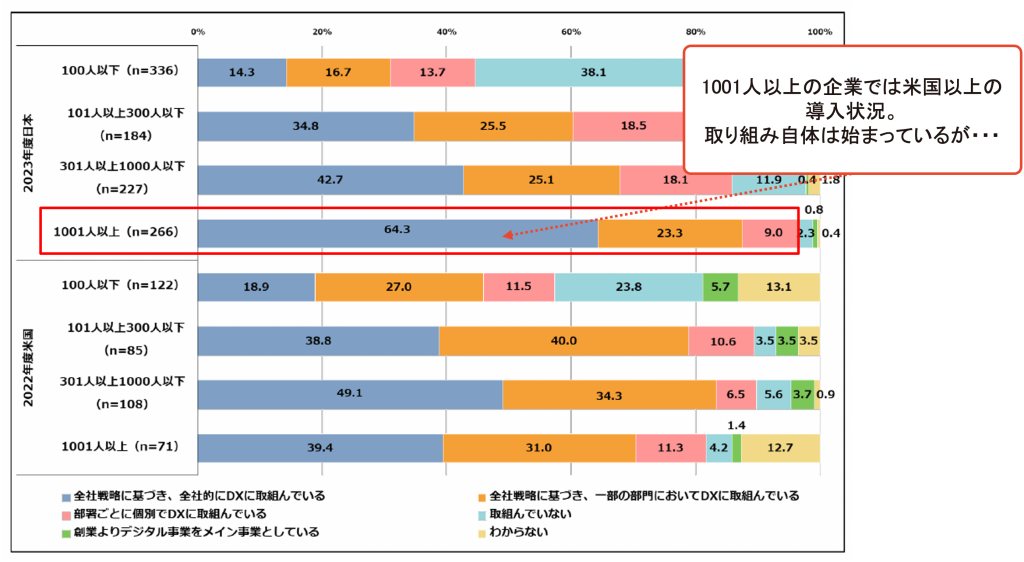

上図はIPAの「DX動向2024(データ集)」からの引用で、従業員規模別のDXの取組状況を日米で比較し、示したものです。赤く囲った箇所に注目してみましょう。日本の従業員数1001名以上の企業、いわゆる大企業では96.5%以上がDXに取り組んでいることが分かります。米国の同規模の企業での取り組み状況と比較しても、日本の方がより取り組みが進んでいることが見て取れますが、その実態はどうなのでしょうか。

上図はIPAの「DX動向2024(データ集)」からの引用で、従業員規模別のDXの取組状況を日米で比較し、示したものです。赤く囲った箇所に注目してみましょう。日本の従業員数1001名以上の企業、いわゆる大企業では96.5%以上がDXに取り組んでいることが分かります。米国の同規模の企業での取り組み状況と比較しても、日本の方がより取り組みが進んでいることが見て取れますが、その実態はどうなのでしょうか。

DXという言葉は、特に近年非常に広範な意味で使われているので、「DXに取り組んでいますか?」と問われたら、多くの企業が取り組んでいると答えることになるでしょう。そういった意味では、DXへの取組状況が先のようなデータとして現れるのには納得感があります。

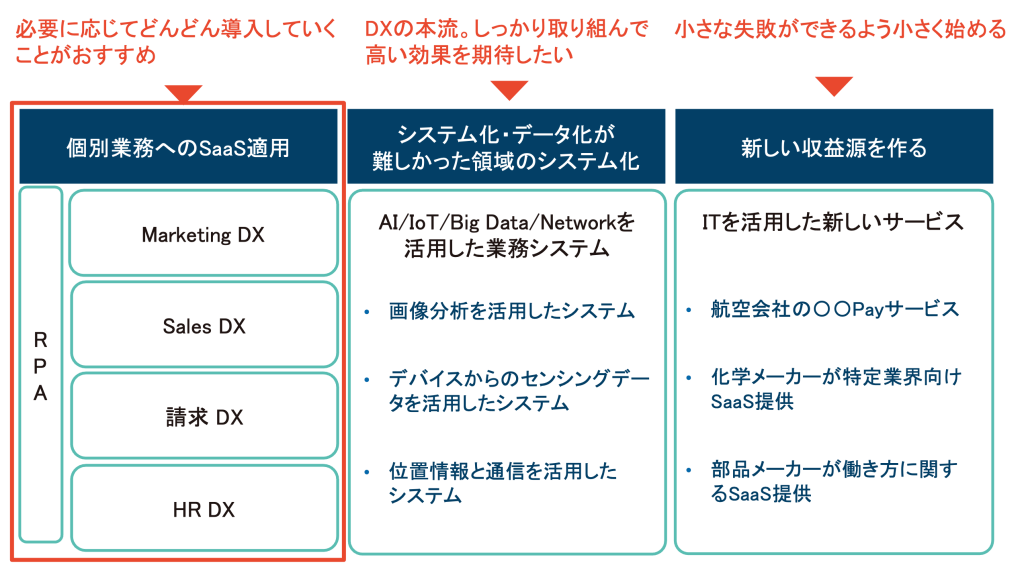

では、日本企業が取り組んでいるDXの指す範囲には具体的にどのようなものが含まれるのでしょうか。

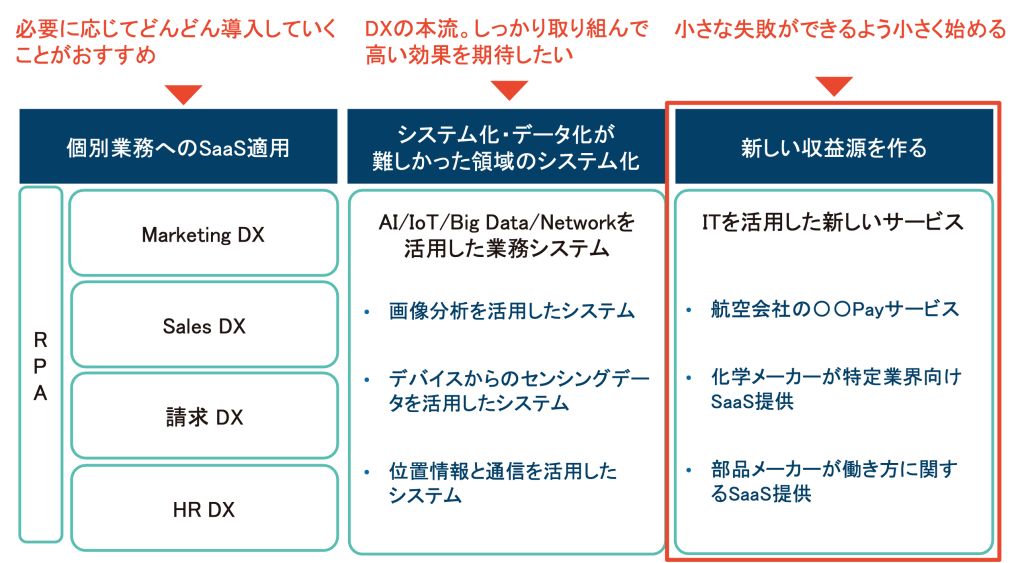

上図左側の「個別業務へのSaaS適用」ですが、世間的には次のような業務改善もDXと捉えられています。例えばマーケティングDXに関して、収集した顧客のメールアドレスにメルマガなどを配信したら、メールの開封状況や本文内のリンクがクリックされたかどうかが分かったり、その後どのようなページを閲覧したかといったトラッキングができたりする機能があります。お客様の行動をウェブの履歴などを参照しながらマーケティングしていこうといった分野です。こういった機能や考え方は十年以上前から存在していますが、現在もマーケティングDXとして定着しています。顧客とのコンタクト履歴を管理して次なるアクションに繋げるセールスDX、紙のままでは大変な請求業務をデジタル化して改善しようという請求DX、弊社のお客様も今多くトライアルされているタレントマネジメントDXといったものもあります。従業員のスキルや資格、得意分野、過去のプロジェクト履歴などといったものをデータ化し、育成計画やプロジェクトアサインへ活かしていくといったものです。また、RPA(※1)のようなものも広義にはDXの一種と捉えられるでしょう。

上図左側の「個別業務へのSaaS適用」ですが、世間的には次のような業務改善もDXと捉えられています。例えばマーケティングDXに関して、収集した顧客のメールアドレスにメルマガなどを配信したら、メールの開封状況や本文内のリンクがクリックされたかどうかが分かったり、その後どのようなページを閲覧したかといったトラッキングができたりする機能があります。お客様の行動をウェブの履歴などを参照しながらマーケティングしていこうといった分野です。こういった機能や考え方は十年以上前から存在していますが、現在もマーケティングDXとして定着しています。顧客とのコンタクト履歴を管理して次なるアクションに繋げるセールスDX、紙のままでは大変な請求業務をデジタル化して改善しようという請求DX、弊社のお客様も今多くトライアルされているタレントマネジメントDXといったものもあります。従業員のスキルや資格、得意分野、過去のプロジェクト履歴などといったものをデータ化し、育成計画やプロジェクトアサインへ活かしていくといったものです。また、RPA(※1)のようなものも広義にはDXの一種と捉えられるでしょう。

※1 RPA:ロボティック・プロセス・オートメーション(robotic process automation)の略語。ルールエンジンやAI、機械学習等を活用して、これまでは人間のみが対応可能とされていた作業を代替する取り組み。

こういった取り組みの中にも、業務を劇的に改善するポテンシャルを秘めたものはあるかもしれませんが、その多くは、経済産業省の定義にある「製品やサービス、ビジネスモデルを変革する」というものには該当しないと考えられます。

システム化・データ化が難しかった領域のシステム化

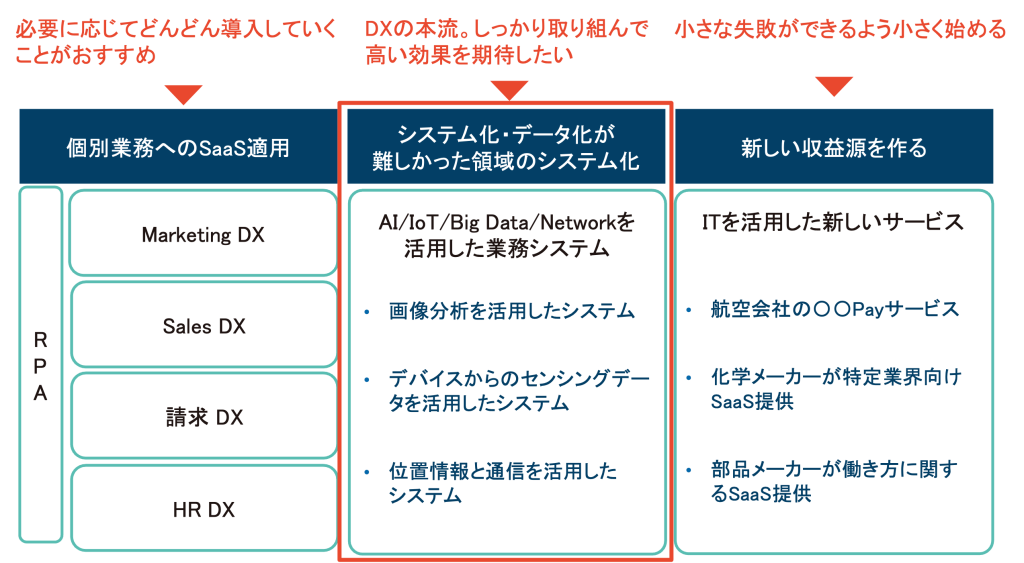

一方で、一般的にDXと呼ばれる領域についてお話していきます。上図の右二つについてです。

一つ目が、「システム化・データ化が難しかった領域のシステム化」。

具体的にはAIやIoTなどのデータが蓄積されたビッグデータや、スマートフォンを始めとする高速無線ネットワークを活用した業務システムを作るといたものです。以下に具体例を挙げます。

具体的にはAIやIoTなどのデータが蓄積されたビッグデータや、スマートフォンを始めとする高速無線ネットワークを活用した業務システムを作るといたものです。以下に具体例を挙げます。

画像分析を活用したシステム

これには様々な例があります。手書きの紙でしか得られない情報を写真撮影するなどして画像データ化、最終的にはテキストデータ化し蓄積していくもの、入場者数をカメラ画像からカウントするもの、弊社が実際に関わった案件では、古い工場の機械に取り付けられた銘板(型番、品番ほか情報が記載されたプレート)をスマートフォンなどで撮影し、これまで手動で入力していた機器の登録や管理を簡略化するものなどがありました。

デバイスからのセンシングデータを活用したシステム

工事現場で仕様される機器にセンサーをつけて遠隔で操作するといった実証実験は、各建設会社が現在続々と挑戦されているところでしょう。建設機械のような耐用年数の長いものについても、機械そのものを刷新することなくセンサーを後付けすることができます。

消費者目線では、ユニクロのレジの無人化の例が思いつきます。商品に付けられたRFID(※2)のタグに価格をはじめとした製品情報が入っていて、それを瞬時に読み取るシステムを採用することで、従来型の有人レジの煩わしさを解消しています。同時に、購買行動に関するデータを取得することもできるので、分析や商品開発など、様々なことに活用できるようになっています。

※2 RFID:Radio Frequency Identificationの略称。従来のバーコードスキャンとは異なり、電波を用いてRFタグのデータを非接触で読み書きする。

位置情報と通信を活用したシステム

GPSに代表される位置情報を活用したシステムは、物流において今非常にホットなトピックです。大型倉庫内を移動するパレットやコンテナにGPSトラッカーのようなデバイスを搭載することで、物流資材の紛失を防いだりリアルタイムに移動状況を把握したりするのはもちろん、倉庫内の移動の最適化を図ることで業務の効率化に繋げる動きもあります。

これらは、AIやIoT、ネットワークなどを活用して今までは実現不可能だった業務システムを作り、業務改革を推進していくような領域となっています。

ITを活用して新しい収益源を作る

一般的にDXと呼ばれるもののうち二つ目の領域は、ITを活用して、新しい収益源を作る領域です。

航空会社のペイメントサービス

航空会社が◯◯Payのようなペイメントサービスを新規で立ち上げているのは、ご存じの方もいらっしゃるのではないでしょうか。航空会社はもともと輸送ビジネスだけでなく物販のサービスも提供していますので、そこにプラスアルファする形でペイメントサービスを取り入れ、新たな収益源とするのがこのモデルかと思います。

化学メーカーの特定業界向けSaaS提供

化学メーカーが、特定の業界に向けてSaaSの提供を開始した例もあります。これは、もともとは自分たちが作っているプロダクトとSaaSをセットで提供していたところを、プロダクトとは切り離してSaaSのみを有償提供し、新たな収入源としているケースです。

部品メーカーの働き方に関するSaaS提供

前出の化学メーカーの例と似た例がもうひとつあります。これまでは、自社製品をメーカーに納入するというビジネスしか展開していなかった部品メーカーが、社員の働き方改善に繋がるようなツールを社内で製作し、それをそのまま社外にSaaSとして提供するようになった、というケースです。化学メーカーの例と同様に、一見本業とは無関係に見えるプロダクトが新たな収入源となった例と言えそうです。

テクノロジーが比較的簡単に活用可能になった現在、本業とは別に、新たなビジネスにトライされる企業が非常に増えてきています。

とはいえ、取り組んだからには成功しなければ意味がありませんので、実現性についてのお話もしていきたいと思います。

広範囲なDXの実現性

「個別業務のへのSaaS適用」は、敷居が低く導入しやすい傾向にあります。従来は、高額で時間もかかるとされていた業務システムがコンビニエンス化し、必要なものだけを組み合わせて導入することができるようになっています。

「システム化・データ化が難しかった領域のシステム化」ですが、こちらは従来通りシステム開発の知識が必要になりますし、既存のシステムとの連携といった難しさがあるのに加え、プラスアルファで価値を発揮できるシステムが求められるとなると、それなりの規模の開発になることが予想されます。ですから、ある程度時間やコストがかかるものと言えるでしょう。ただ、ここはDX推進の本流といえるところなので、しっかり取り組む必要があると思います。

「新しい収益源を作る」領域は、前述の「システム化・データ化が難しかった領域のシステム化」と比べ、既存のシステムや業務からは完全に切り離されたものなので、立ち上がりが早い分、新規事業を生むほうがやりやすいと言えそうです。新規事業・新規サービスの立ち上げは、小さく始めて小さな失敗を繰り返しながら、継続的に取り組んでいくとよいでしょう。

DX実現最大の障壁

お客様のDX推進やデジタルイノベーションのご支援をさせていただく中で、最も課題に感じることは、DX人材の不足です。特に、テクノロジーの基礎知識やシステム開発の知識を有する人材は、事業会社の側にだけでなく、コンサルティング会社やシステム開発の会社の側にも不足していると感じます。DX全体で見たら、ビジネスモデルの知見やビジネス分析、業務プロセスの知識、またリーダーシップといったものも当然必要にはなりますが、こういった能力はすでに持たれている方が多い印象です。一方で、テクノロジーの基礎知識やシステム開発の知識に関しては、経験がなく身についていないことが多いのが現状かと思います。

では、このような経験を積み、スキルを持った人材を育成するにはどうすればよいのでしょうか。先にお伝えした通り、「新しい収益源を作る」領域は既存のシステムや業務から切り離されているためしがらみがなく、小さく始めることができるため大きな事業リスクもありません。また、地道に取り組めば新たな集積を生む可能性を秘めていますので、ここでテクノロジーやシステム開発のスキルや経験を磨くのが良いのではないでしょうか。

新しい収益源を作る新規サービス・新規事業のパターン

そうは言っても、新規事業は成功事例も少なく、難しいと思われる方も多いでしょう。

ここでは、新規サービス・事業のいくつかのパターンをご紹介します。

一つには、完全な新規立ち上げがあるかと思います。これは勿論難易度が高いものですが、二つ目に、現在のサービスの延長に当たるパターンが挙げられます。

例えば、介護施設を運営している事業者が、そのご家族向けにオンラインサービスを始めるというもの。それから、自動車メーカーがアプリをサブスク提供するといったものもこのパターンに当てはまります。本業のサービスから派生して、デジタルを活用したより拡張性のある新たなサービスを展開し収益を作るという分かりやすい領域になります。

三つ目は、社内システムの外販というパターンです。これは、工場内の品質管理において、エラーを予測するようなシステムを自社工場のために作っていた場合、それを他の会社にもSaaS提供するというような考え方になります。この他にも、鉄道会社が自社用に作っていた車両メンテナンスのシステムを、そういったシステムの構築が難しい他の鉄道会社に外販してサービスを提供するというのもこのパターンに当たります。非競争領域において、Win-Winの関係を作るビジネスという考え方もあります。

四つ目は、協力会社向けの外販というパターン。ゼネコンが建設現場等で使用する安全管理や出勤管理のようなアプリを、協力会社向けにもサブスク提供するというような例です。三つ目の例にも近いものですが、ビジネス上の生態系を利用して外販ビジネスを行うというアイデアになります。

以上のように、一口に新規サービス・事業と言ってもいくつかのパターンが考えられますし、中には敷居の低いものもあります。DX人材の育成に役立てる意味でも、スキルを身に着けながら新たな収益を作るような方法を検討することをおすすめします。

DX推進で必須なスキルセット

テクノロジーの基礎知識やシステム開発の知識を有する人材の不足はすでにお伝えした通りですが、具体的に必要なスキルセットとはどのようなものでしょうか。

テクノロジーの目利き力(What)

DXのベースとなるのは、テクノロジーに関する知識です。「何がどこまでできるのか」を知らなければ、実現性の判断がつきませんので、テクノロジーの目利き力は必須と言えます。システムのアーキテクチャ(基本構造)に関する知識に加え、AI、データ分析、生成AIなどの基本概念、またそれらで実現可能なことと、苦手なことは把握しておく必要がありますし、活用可能なものが世の中にどの程度出回っているのか、それを活用するだけでよいのかといった判断も必要になってくるでしょう。更に、非常に進歩のスピードの速い業界でもあるので、業界全体の動向も押さえておく必要があります。

システム開発の目利き力(How)

新規サービスを立ち上げる場合、多くのコストとリスクはシステム開発のパートに集中しています。システム開発工程がブラックボックス化してしまい、委託先に任せきりの状態で発注企業側がマネジメントできなくなっているプロジェクトをいくつか見たことがあります。このような状況を避けるためには、システム開発やプロジェクト管理に関する知識といったシステム開発の目利き力が必要になります。プロジェクトマネジメントの基本や開発プロセスの知識に加え、先述のアーキテクチャに関する知見なども含む実現方法の理解、それから費用や期間といった見積もりの妥当性を判断する力は必須と言えるでしょう。

DX実現への鍵

ここまで、DXとは何かといった定義からスタートし、具体的な事例を交えながらDX化の現状に触れ、これからDXを実現するための最大の障壁やその乗り越え方について解説してきました。

これまでのお話しを総合すると、新しい収益源を作ることを目指しつつ、必須スキルを持つ人材を育成する新規事業に取り組むことがDX実現の鍵と言えるのではないでしょうか。ここでスキルを獲得した担当者は、将来的に経営幹部になっていくような人材です。これから先、企業としての提案力を念頭におくと、テクノロジーやシステム開発の知識・経験のない人が経営陣となっていくことは考えにくいでしょうから、元々の目的である新しい収益を作ることとあわせて取り組んで行かれることをおすすめします。

新規事業検討・DX人材育成のご相談はNCDCへ

NCDCでは、全8回のワークショップで、アイデア創出からビジネスモデルの検証までを行う新規サービス立案ワークショップをご提供しています。

また、ケーススタディを中心に、3日間でテクノロジーの基礎やシステム開発の基礎を学ぶ集中型のDX人材育成ブートキャンプもご用意しています。

いずれもお客様の状況に合わせてカスタマイズ可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。