NCDCのマーケティング担当、播磨です。

先日、「JR東日本 技術開発成果発表会2025」に参加するため、JR東日本研究開発センターに伺いました。

この発表会は、JR東日本が日々進めている技術開発の成果を、社員の方々だけでなく、私たちのような社外の人間にも広く発表・共有してくれる、貴重な機会です。

その目的は「研究開発・技術開発力の向上」や「開発した技術の導入推進」、さらには外部の会社や大学などと協力していく「オープンイノベーションの推進」を図ることだそうです。

目次

鉄道の安全を陰で支える「Kidoko(キドコ)」

会場にはたくさんのブースが並び、鉄道の安全やサービス向上に関する最新技術がずらり。どれも興味深いものでしたが、その中でもやはり私自身が気になったのは当社が開発パートナーとして参画している「軌道回路故障原因調査支援システム」通称「Kidoko(キドコ)」です。

「軌道回路」というのは、線路に列車がいるかどうかを検知するための、鉄道の安全に欠かせない重要な設備であり、その故障時に迅速に原因調査を行うことは鉄道運航に必須であるため、他の鉄道事業者の方もたくさんKidokoの展示に見に来られていました。

Kidokoの詳細は、事例紹介記事でご確認ください。

JR東日本研究開発センターが切り拓く、鉄道メンテナンスの未来(東日本旅客鉄道株式会社様)

鉄道業界の「生成AI」活用

もう一つ、会場のあちこちで目にしてとても興味深かったのが、「生成AI」を活用した研究開発の多さです。

例えば、駅員さんや乗務員さんの業務をサポートするAIや、複雑な機械操作を苦手とする高齢のお客様に向けた自然言語の対話型AIでの案内など、その活用範囲は広そうです。

鉄道固有の業務知識を備えた生成AIの研究開発

話を聞かせていただいた中でとても興味深かったのが「鉄道固有の業務知識を備えた生成AIの研究開発」の展示です。

これに関しては、まず約1年前の2024年 10月のJR東日本ニュースに関連情報があったので、文章、図ともこのニュースから引用して紹介します。

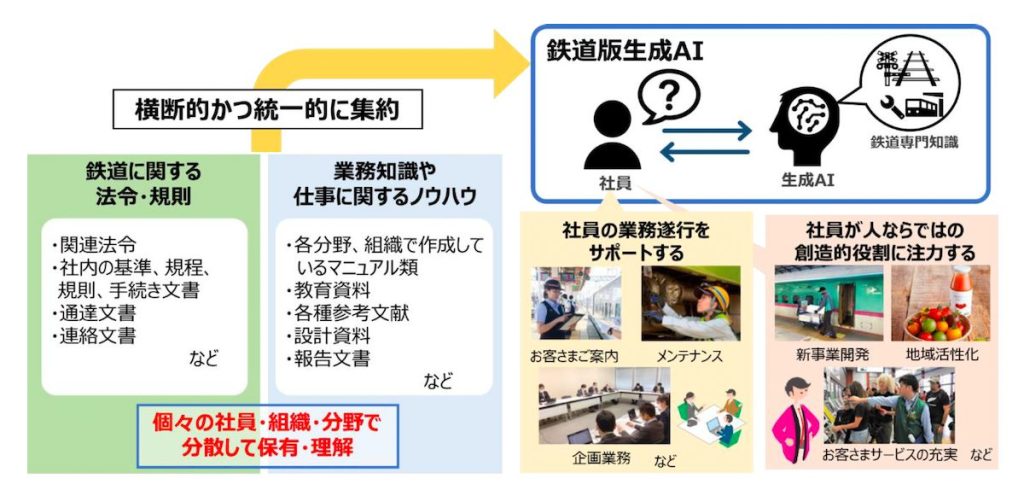

「鉄道版生成 AI」により、鉄道に関する法令・規則はもとより、これまで個々の社員や組織・分野で 分散して保有していた業務知識や仕事に関するノウハウが横断的かつ統一的に集約され、「鉄道版生成 AI」が社員の業務遂行をサポートすることで、社員が人ならではの創造的役割に注力できるようにしていきます。

鉄道固有の知識を学習した「鉄道版生成 AI」を開発します(JR東日本ニュース)より

今回お邪魔した技術開発成果発表会2025はこのニュースが出てから約1年後に行われているイベントなので「鉄道に関する法令・規則、業務知識」などを学ばせた生成AIについて、これまでの研究の成果を発表されていました。

その中で「独自モデルに鉄道専門知識を学習させることの効果と限界を確認できた」との説明があったのがとても興味深いものでした。

「限界」というのはどういうことかというと、鉄道固有データを学習させたAI(以下、独自モデルと表記します)とGPT-4oなどのフラッグシップモデル(以下、GPT-4oと表記します)を比較して回答の正しさなどを評価すると、ある領域ではGPT-4oでもかなり専門的な情報まで正しく回答できており、とくに鉄道固有データを学習させていなくても「基本的な鉄道知識はカバーできる」のだそうです。

わかりやすくいうと、GPT-4oのようなAIに鉄道関連の質問をした際に、JRの方から見ても「専門データを学習させなくても、そんなことまで知っているの?」と驚くレベルの回答が得られることがあるそうです。

背景としては、世の中には鉄道好きな方がたくさんいるので、鉄道マニアがwikipedia等にかなり細かい情報まで調べて書き込んでいるということがあるそうです。また、生成AIは日本語に限らず、英語で公開されている情報などを世界中で手に入れているため、鉄道のような世界共通の産業に関しては情報源が豊富にあることも影響しているようです。

つまり、専門領域での生成AI利用だとしても、手間をかけて自分たちで情報を与えた独自モデルを一からつくることが必ずしも正解ではなく「用途に応じて複数のモデルを使い分ける・組み合わせることが重要」ということがわかったそうです。

「限界」を確認したというと失敗のように捉える方もいるかもしれませんが、そもそも「特定領域における生成AIの性能を評価する基準」が存在しないため、このように自社でAIモデルの評価を行って、独自モデルの効果と限界の両方を確認されたことはとても価値がある取り組みだといえます。

鉄道固有の業務知識を備えた生成AIの今後の研究開発方針としては、一度にまとめて「独自モデルに鉄道専門知識を学習させる」だけではなく、生成AIシステムが継続的に社内データを学習・参照しやすいように社内データを収集し構造化することに取り組んでいくというお話も聞かせていただきました。

そして、複数の生成AIシステムや既存業務システムを連携させて業務課題を解決することを目指していくのだそうです。

生成AIと既存業務システム・社内データの連携

生成AIシステムと既存業務システム・社内データを連携させて業務課題を解決するという点では、NCDCでも「BizAIgent」というサービスを開発しています(鉄道業界だけに向けたサービスではありません)。

これは、AIモデルと外部ツールやデータソースを接続するためのオープンプロトコルMCP (Model Context Protocol)を使ったSaaSです。これにより、多様なツールやデータソースとAIエージェントを接続できます。

「BizAIgent」はMCPサーバーを経由して、一企業がスクラッチ開発した独自の業務システムと生成AIを繋ぐということも可能です。ご興味をお持ちの方がいらっしゃればお気軽にお問い合わせください。

(別途MCPサーバーのご用意が必要になりますが、NCDCがサポートします)

オープンイノベーションを促進する素敵な取り組み

話を技術開発成果発表会2025の方に戻します。

イベント全体を通して感じられたのは、JR東日本の「オープンな姿勢」です。会場には、私のような開発パートナーの関係者だけではなく、他の鉄道会社の方々も大勢いらっしゃるようでした。

JR東日本の方に少しお話を伺ってみると、「自社の技術開発の成果を、このように社外の、時にはライバルでもある同業者にまで広く公開する取り組みは、日本の鉄道業界ではまだ珍しい」と教えてくれました。

自分たちの技術を広く共有することで、業界全体のレベルアップに繋げていきたい。そんな思いが伝わってくるイベントでした。