東京スカイツリーや国立競技場など、誰もが知るビッグプロジェクトに参画し、先進的なノウハウと独創的な技術で地下工事の未来への挑戦を続ける成幸利根株式会社。

地下工事のトップランナーであり続ける同社の皆様に、施工管理システムの開発やAIを活用した予測モデルの作成、BIツールによる見える化といった現場のDXについてお話を伺いました。

長谷川氏 ── 当社は地下工事の専門会社で、自社開発のSMW工法や地中連続壁工法などを主力工法としています。施工機械を自社で保有しているほか「エキスパート社員」と呼ばれる技能社員も多数在籍しており、自社施工ができる点が大きな特徴です。

施工機械を持ち、それを操作する専門の技能社員がいて、さらに全体をコーディネートする技術スタッフも社内に揃っている。つまり、計画から施工まで地下工事をワンストップで対応できる体制を整えています。こうした体制を自社内で完結できる会社は、業界内でも非常に稀だと思います。

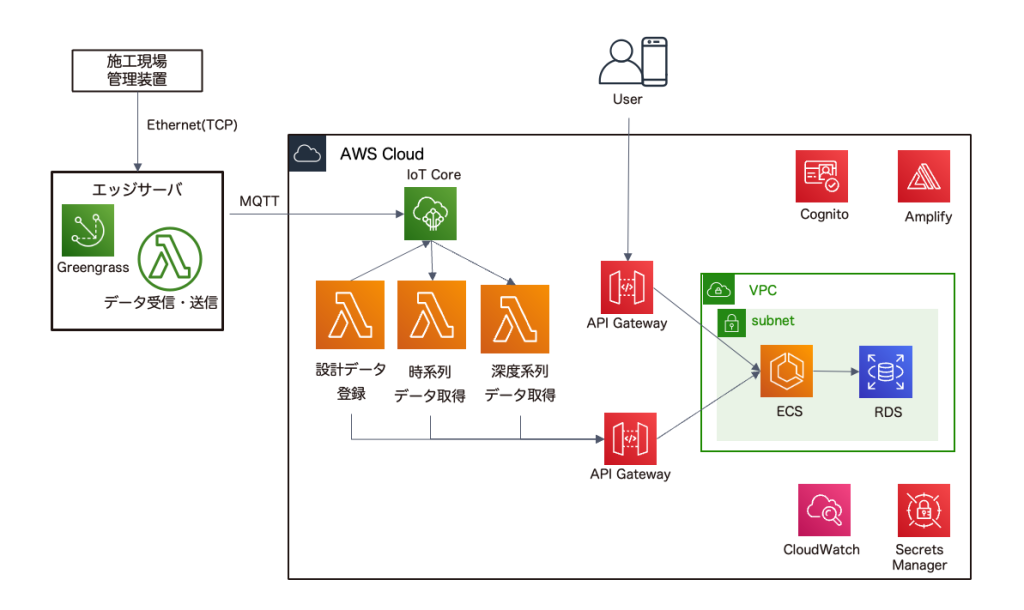

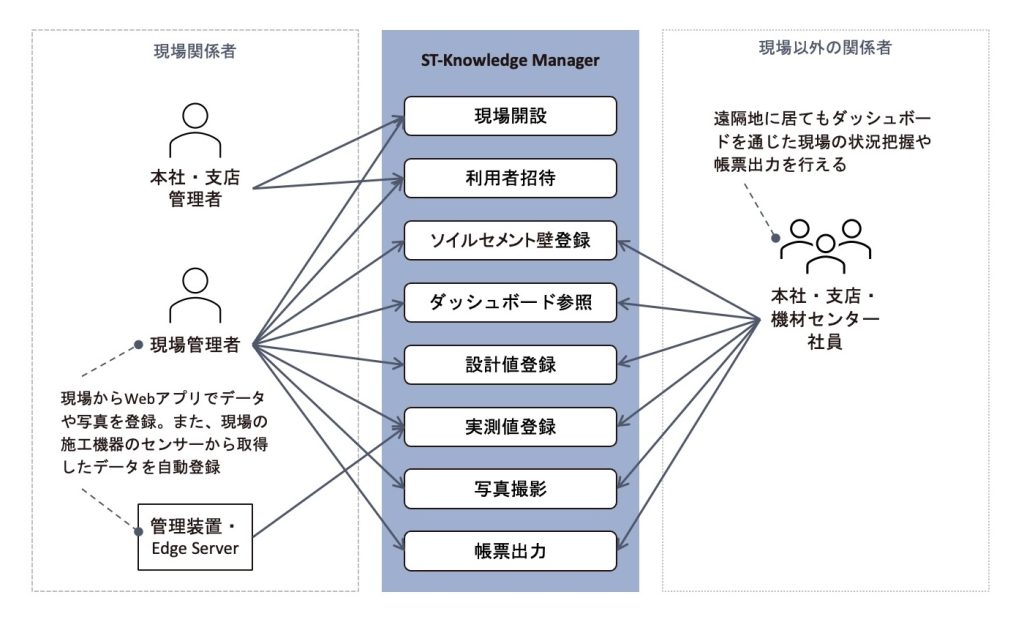

森氏 ── ST-Knowledge Managerは、現場の施工ノウハウの継承や管理業務効率化を図りながら、高い安全性と品質を顧客に提供することを目的としたシステムです。具体的には、施工機械に取り付けた各種センサーが取得したデータを、IoTを活用してクラウドに収集し、施工状況をリアルタイムで可視化します。これにより計画との相違がないか、進捗が順調かといった情報を遠隔地とも共有できるようになります。ネットワーク環境さえ整っていれば、どこからでも現場の施工状況を確認することができますし、クラウド上に蓄積されたデータを分析・活用することで品質向上や業務改善にもつなげられます。

森氏 ──現場管理者だけではなく、本社や支店の管理者や機材センターの社員など、社内のさまざまな部門のスタッフもユーザーとして想定しています。安全性や品質を従来のように現場管理者の個人判断に委ねるのではなく、成幸利根という会社全体で一体となって各現場を支援する環境を築くことで、お客様にもより高い安心感を提供できると考えています。これまでは、現場の状況を把握するには電話やメール、あるいは直接現地に赴くしか手段がありませんでした。そうした従来の方法に代わり、より効率的で確実に情報を共有できる環境が整えられるというのもこのシステムの価値のひとつと思っています。

長谷川氏 ──「個人知から組織知へ」というキャッチフレーズがありますが、まさにその意識が出発点でした。これまでは施工ノウハウの共有は、ベテラン社員から若手社員へと個々の経験を伝えていくスタイルが主流でした。しかし、今後は、社員の高齢化やベテラン社員の退職、若手社員の育成の難しさといった課題に直面していくこととなります。そうした中で、施工に関するデータを蓄積し、それを活用して施工管理や施工技術を補完できる仕組みや環境を整えることが不可欠だと考えました。個人の経験に頼るのではなく、それらの個人知を継承可能な「会社の資産」にしていくことが取り組みの最大のポイントでした。ですので、施工管理システムの構築とデータの利活用は、切り離せない一体のものとして進めていく必要がありました。

長谷川氏 ── NCDCさんのことは、あるスーパーゼネコンの既製杭専用の施工管理アプリを手掛けた実績があると取引先から伺ったことで知りました。

パートナー選定の決め手となったのは、銀行、食品、自動車業界など業界を問わず多様な分野での実績です。建設業界に特化するのではなく、幅広い視野と豊富な知見を持たれているNCDCさんであれば、DX推進においても新たな視点からアドバイスをいただけるのではないかと考えました。

長谷川氏 ── 5年に及ぶプロジェクトですが、最初から現在まで十川さん(NCDCの取締役CTO)がプロジェクトリーダーとして牽引してくださっていることに心強さを感じています。DXに関する知識がほとんどなかった我々にとっては、AIやBIツールといった言葉すら馴染みがなく、当時はプロジェクトの進め方すら想像できない状況でした。そんな中でも、我々の理解度に寄り添ったアプローチをしていただいたので安心して取り組むことができました。

森氏 ── 当時、私は「i-Construction」や、インフラ分野のDXという言葉が、実態を伴わないまま建設業界に広まっているように感じていました。極端に言えば、「DXが流行りだからとりあえずやる」といったレベルからのスタートだったと思います。そんな状況の中で、NCDCさんがプロジェクトを主導してくださったので、DXに不慣れな我々でも安心して取り組むことができました。個人的には、その「安心」がやがて「信頼」へと変わっていった感覚があります。分からないことがあっても「NCDCさんに相談すれば何とかしてくれる、こちらの意図を汲み取ってくれる」という信頼関係は、単なるクライアントとベンダーという枠組みでは語りきれないものだと思っています。

平泉氏 ── 施工管理システムのUIデザインを検討する際に対応してくださったデザイナーの方がとても印象的でした。聞くべきことは的確に聞き、伝えるべきことは簡潔に伝え、会議も時間内にスパッと終える。その姿勢からも、時間管理も含めてプロジェクトに真摯に向き合っていただいていることが伝わってきました。

UIの改善に関しても、単に言われた通りにデザインするのではなく、こちらの意図を汲み取ったうえで、ユーザビリティも含めてより良いデザインを提案をしてもらえたと思います。

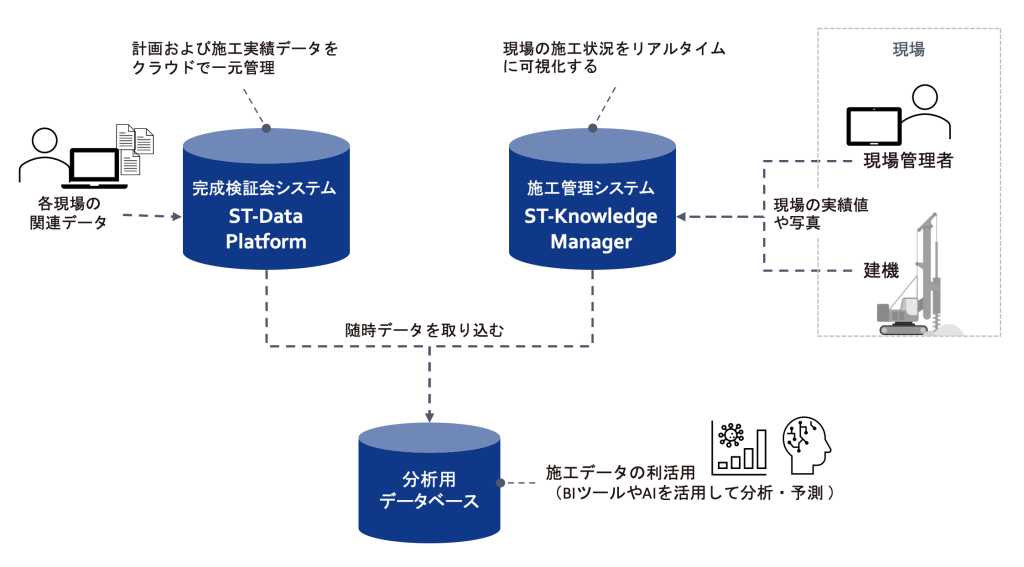

森氏 ── ST-Knowledge Managerの開発と並行してデータ分析やAIによる予測に取り組んでいる目的は、施工計画の立案を「属人的なノウハウ」から「組織的な知見」に進化させることです。これまで経験や勘に頼っていた部分を、誰もが共有して的確に行えるようにしたいと考えています。施工機械から取得したデータと過去の蓄積データを照らし合わせて、AIを活用して最適な施工計画ができる推論モデルの構築をNCDCさんに支援してもらっています。

平泉氏 ── 現時点では、まだ物件現場の数が限られているため、予測モデルのポテンシャルを十分に引き出せているとは言えません。私自身、職人として現場に入り長年にわたって、大阪や東京で工事部長を務めてきました。そうした経歴もあり、正直なところ、DXという言葉にはあまり馴染みがありませんでした。

ただ、私たちのようなベテランが会社を離れた後も、蓄積されたデータとシステムによって、「安定した工事品質を継承できる会社」──そんな未来を目指すべきだと考えています。この思いで、今は現場の視点から積極的に意見を出し、それを反映しながら予測モデルの改善を重ねてもらっています。

森氏 ── 現在の稼働現場は累計33現場と、まだ導入現場数が限られているのが現状です。ただ、搭載機が次の現場へと移るたびに自然とデータが蓄積されていくように、施工機械にはシステムを常時搭載しています。

実際に運用を始めてみると、工事部ユーザーからの改善要求も徐々に上がってきています。現在は、運用評価の段階ですが、ベテランの経験とAIの予測との間に違和感がないか、あるいはどんな差異があるのかを検証しながら、ユーザビリティの向上や社内への定着を進めているところです。

平泉氏 ── エレベーターに乗るとき、大阪では右側に立ち、東京では左側に立つという違いがあるように、施工現場でも西と東とでは仕事の進め方に違いがあることがあります。こうした地域ごとの慣習やノウハウは、どれが正しいというよりも、それぞれに理由があると思います。今後は全社的にデータを収集し、AIを通じて分析・活用していくことで、複数のやり方の中から「最も適した方法」を誰もが選択できるようになるのが理想です。経験や地域性に左右されず、品質と生産性を両立できる施工が実現できると期待しています。

森氏 ── 大きな効果を実感しています。以前から統一フォームはありましたが、ExcelやPDFで作成した資料を、各拠点※ごとに個別に保存していました。極端な例では、現場名順に並べて管理していたため、「工法別」「客先別」といった切り口で検索することができず、必要な情報を得るためには、各拠点のノウハウを持つ社員に直接問い合わせるしかありませんでした。現在は、クラウド上に集約されたデータにいつでもアクセスでき、必要な情報を全社的に横断検索・抽出することが可能になりました。おかげで、類似事例の参照や参考現場のピックアップが格段にスムーズになり、データの利活用が非常にスピーディになりました。

※ 各拠点:成幸利根株式会社は、本社(東日本支社)、東北支店、中日本支社、西日本支社、九州支店、沖縄支店、本社機材センター、奈良機材センターと8つの拠点を有している。

平泉氏 ── 先日、ある現場でちょっとしたトラブルが発生し、急ぎで対応が必要になったことがありました。以前であれば、自宅にいると現場の地図すら手元になく、まず場所の把握から始めなければならなかったのですが、今はすぐにクラウド上のデータにアクセスできるので、現場情報をすぐに確認できたので本当に助かりました。こうした環境が整ったことで、対応のスピードも格段に向上したと感じています。

長谷川氏 ──まずは、ST-Knowledge Managerと施工計画立案に活用する推論モデルを「これを使えば間違いない」と誰もが信頼できる水準まで高めていくことが今後の課題です。システムの稼働状況を可視化したり、数値目標を設定したりといった具体的な工夫についてもNCDCさんからご提案をいただきながら日々アップデートを重ねて、より魅力的なシステムに育てていきたいと考えています。

建設業界では、今後10年で100万人単位で人材が減っていくと言われています。本プロジェクトの推進をはじめとして、DXを更に加速させることで、若い世代が「働きたい」と思えるような魅力ある環境を整えていきたいです。