「アジャイル開発」の特長は「とにかく速く作ること」だと捉えられがちです。

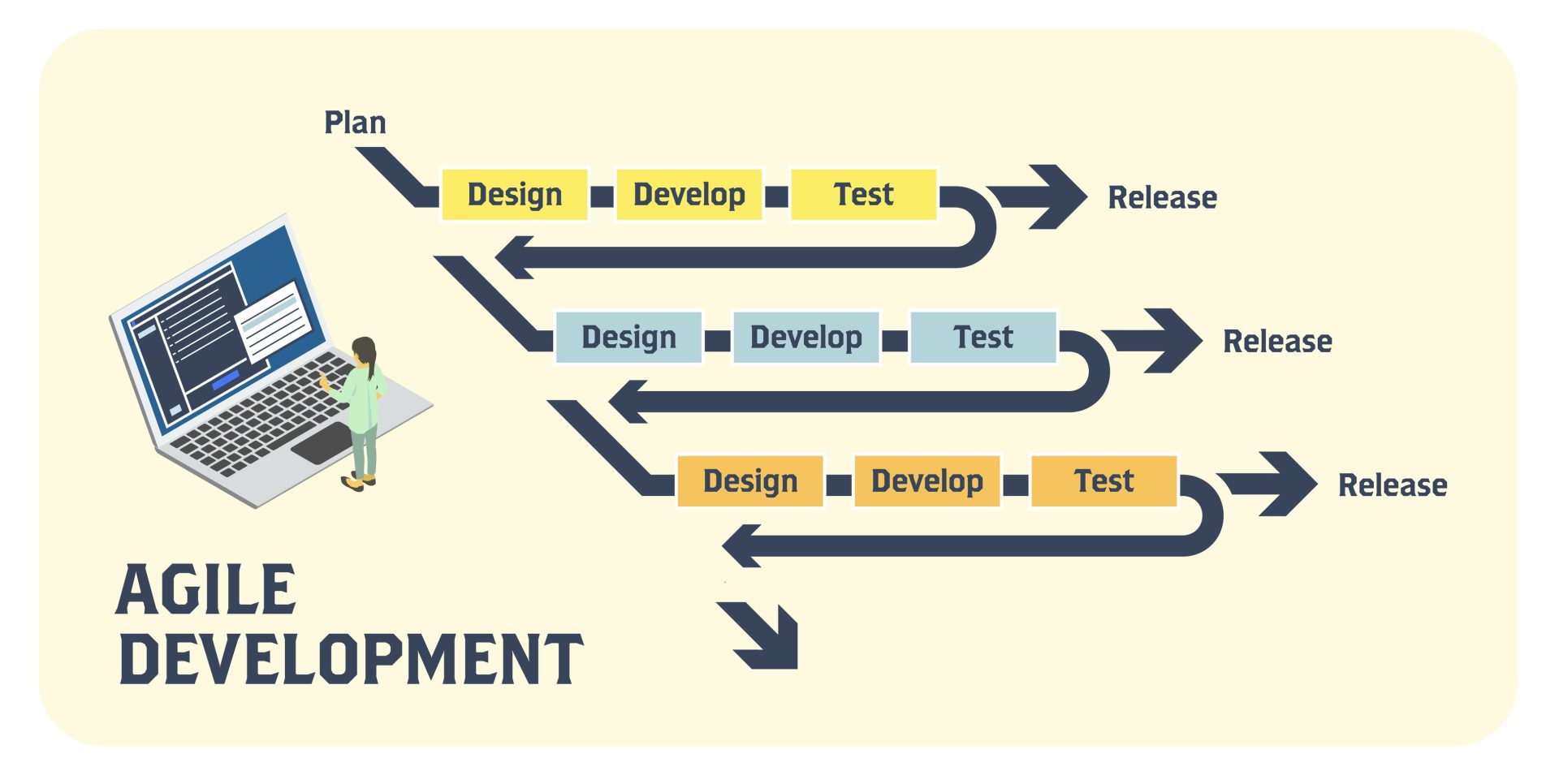

しかし、その本質は「変化に柔軟に対応し、無駄なく、“正しいもの”を作ること」にあります。アジャイル開発において短期間で動くものをつくることが重視されているのは、速さそのものが目的ではなく、作っては試し、改善するというプロセスを繰り返すこと。それにより、“正しいもの”へと近づけていくことが目的なのです。

そして、現代のプロダクト開発において“正しいもの”とは、単に機能が動くことではなく、ユーザーにとって価値のある「優れた体験(UX)」に他なりません。私たちNCDCは、機能のリリースをゴールとするのではなく、優れたユーザー体験の提供をすべての活動の中心に据える「UXドリブン・アジャイル」こそが、プロダクトの成功確率を飛躍的に高める鍵だと考えています。

今回は、アジャイル開発のあらゆるプロセスを「ユーザー体験の向上」という視点から見つめ直し、真にユーザーに愛されるプロダクトを創出するための実践的なガイドをお届けします。

目次

1:UXデザインを計画の土台に組み込む

優れたUXは、開発の最終工程で付け加えられる「装飾」ではありません。プロジェクトの最初のステップ、すなわち計画フェーズから、すべての活動の土台として組み込まれるべきものです。

ユーザーへの深い共感からすべては始まる

プロジェクトの始動は、まず「ユーザーは誰か?」そして「彼らは何を課題に感じ、何を求めているのか?」を深く理解することから始めます。具体的なユーザー像であるペルソナを設計し、ユーザーインタビューなどのリサーチを通じて、彼らの日常や感情、課題(ペインポイント)に徹底的に寄り添います。この共感こそが、独りよがりな開発を防ぎ、真に価値あるプロダクトを生み出すための原動力となります。

「体験」を軸に、開発の地図を描く

ユーザーへの理解が深まったら、彼らの視点でプロダクトとの関わり方を時系列で描くカスタマージャーニーマップやユーザーストーリーマッピングを行います。これは、個別の機能をバラバラに定義するのではなく、「ユーザーが目的を達成するまでの一連の体験」という大きなストーリーとして捉えるための強力な手法です。この体験の地図を描くことで、どの機能がユーザーにとって最も価値が高いのかが明確になり、開発の優先順位付けを論理的に行うことができます。

チーム全員で「理想のUX」を共有する

このフェーズで重要なのは、エンジニアやビジネスサイドのメンバーも、UXデザイナーと共にペルソナ設計やリサーチ、マッピングのプロセスに積極的に参加することです。ユーザーへの共感をチームの共通認識とし、「私たちが目指す理想のUXとは何か」という問いに対する共通の答え(ビジョン)を持つこと。それが、以降の開発プロセスにおける一貫した意思決定の軸となります。

2:UXと開発が一体となるスプリント

アジャイル開発のスプリント(短く区切られた集中的な開発期間の名称)は、単に機能を実装する期間ではありません。「この解決策は、本当にユーザーの課題を解決し、良い体験を提供できるか?」というUXに関する仮説を、動くソフトウェアという形で検証するための、連続的なサイクルです。

スプリントは「UXの仮説検証サイクル」である

各スプリントでは、ユーザーストーリーマッピングで優先順位付けされた「ユーザーにとって価値の高い体験」の一部をゴールとして設定します。そして、その体験を実現するための最小限のプロトタイプを開発します。ここで重要なのは、UXデザイナーがスプリント計画からレビューまで一貫して関わり、開発者と密に連携することです。仕様書を渡すだけの一方通行ではなく、日々の対話を通じて、インタラクションの細部やデザインの意図を共有し、共に最適な解決策を探求します。

スプリントごとに「ユーザーの声」に触れる

スプリントの終わりに実施されるスプリントレビューは、成果物をステークホルダーに披露する場であると同時に、「意図したUXが実現できているか」を検証する絶好の機会です。可能であれば、各スプリントで開発した機能に対して、定期的なユーザビリティテストを実施しましょう。数人のユーザーに実際に触ってもらうだけで、作り手の思い込みや想定外の課題が驚くほど明らかになります。このリアルなフィードバックこそが、次のスプリントの方向性を定めるための最も信頼できる情報源となります。

| 観察された事実 | ユーザーの発言 | 考えられる課題 |

|---|---|---|

| ユーザーは予約ボタンを見つけるのに30秒かかった | 「どこで予約するのか分からなかった」 | 予約ボタンの視認性が低い可能性がある |

| 料金プランの比較ページで65分以上滞在した | 「どのプランが自分に合うのか、違いがよく分からない」 | 各プランの特長やターゲットが明確に伝わっていない |

| プロフィール設定を途中でやめてしまった | 「入力項目が多すぎて面倒になった」 | 入力フォームの心理的ハードルが高い |

「学び」を次に活かす振り返り

スプリントの最後には、チームで活動を振り返る「レトロスペクティブ」を行います。ここでは、「もっと効率的に開発するには?」といったプロセス改善に加え、「ユーザー理解をさらに深めるために、次に何をすべきか?」「今回のユーザビリティテストから、どんな新しい仮説が生まれたか?」といった、UXの観点での振り返りが不可欠です。この学びのサイクルが、プロダクトのUXのカイゼンを向上させていきます。

3:リリース後も継続的にUXを改善

リリースはゴールではなく、より広範なユーザーとの対話の始まりです。ここからは、実際のデータとユーザーの声に基づき、プロダクトのUXを継続的に改善し、育てていくフェーズに入ります。

リリースは、UX改善の新たなスタートライン

プロダクトがリリースされたら、いよいよ本番環境でのユーザーとの対話が始まります。ユーザーからの問い合わせやレビューといった直接的なフィードバックはもちろん、アクセス解析ツール(Google Analyticsなど)やヒートマップツールを用いて、ユーザーの行動データを定量的に分析しグロースハックをします。ユーザーがどこでつまずき、どこに興味を持っているのかをデータから読み解き、UX改善の仮説を立てます。

データに基づき、科学的にUXを改善する

立てた仮説を検証するために有効なのがA/Bテストです。例えば、「ボタンの色を変えれば、もっとクリックされやすくなるのではないか?」といった仮説を、実際のユーザーに試してもらい、データで効果を測定します。このような科学的なアプローチを取り入れることで、感覚的なデザイン改善ではなく、根拠に基づいたUX向上を実現できます。

ビジネスとUXの両輪で成功を測る

プロダクトの成功は、売上や会員数といったビジネス指標(KGI/KPI)だけで測ることはできません。タスク完了率や顧客満足度といったUX指標を並行して計測し、継続的にモニタリングすることが重要です。ビジネスの成長とユーザー体験の向上は表裏一体です。この両輪を回し続けることが、プロダクトの持続的な成長に繋がります。

UXドリブン・アジャイルを実践するには?

「UXドリブン・アジャイル開発」とは、単にUXデザイナーをチームに加えたり、UXの手法を導入したりすることを指すのではありません。開発者、デザイナー、ビジネスサイドといったチーム全員が「ユーザーに最高の体験を届ける」という共通のゴールを持ち、そのために職能を超えて協力し、学び続ける組織文化そのものです。

これからは開発のスピードや機能の数で競争する時代ではなく、いかにユーザーに深く共感し、優れた体験を創造し続けられるかが、ビジネスの成否を分けます。

チェックリストを無料提供

UXドリブン・アジャイルという考え方をチームに浸透させ、実践の第一歩を踏み出すための一助として、本ガイドの内容を網羅した「UXドリブン・アジャイル実践チェックリスト」をご用意しました。日々の活動の振り返りや、チーム内での目線合わせにご活用いただければ幸いです。

私たちNCDCは、皆様のプロダクトが真にユーザー中心となり、ビジネスの成功を収めるための信頼できるパートナーでありたいと考えています。優れたユーザー体験の提供をめざす「UXドリブン・アジャイル」にこれから取り組まれる方や、現在のアジャイル開発のやり方に課題を感じている方は、お気軽にご相談ください。