2025年6月17日にオンラインセミナー『企業データを守りながら最新の生成AIエージェントを活用するには? ~今話題のMCPを安全に業務で活用しよう~』を開催いたしました。 この記事では当日用いた資料を公開し、そのポイントを解説しています。

目次

はじめに

近年、生成AIの導入を検討する企業が増加していますが、一方で「社内データの漏洩が心配」や「安全に活用する方法がわからない」といった不安の声も多く聞かれます。

今回は、生成AIに関する基本的な知識を身につけたい方や、業務に生成AIを取り入れたいと考えている方、さらにMCPをはじめとする最新の生成AI動向を知りたい方、そしてセキュリティ面に不安を感じている方に向けて、安全に生成AIを活用するポイントと注目のMCP活用法を分かりやすく解説します。

生成AIの分類

生成AIの種類

まずは、生成AIの基本的な分類について整理します。今回のテーマには「生成AIエージェント」や「MCP」などのキーワードが含まれていますが、それらの前提として、生成AIの全体像を押さえておく必要があります。

生成AIには多様な種類があり、AIとチャット形式で対話できる大規模言語モデル(LLM)のほかにも画像や音声を扱うマルチモーダルモデル、音声生成、画像生成、さらには動画・グラフ生成など、活用分野は拡大を続けています。今回は、最も一般的かつ実用性の高いLLM(大規模言語モデル)を中心に整理していきます。

生成AIをユースケースで分類する

生成AIは、利用環境によって以下のように分類できます。

- パブリックな生成AIサービスの利用

ChatGPTのようにブラウザで自由に利用できるサービスで、誰でも手軽にアクセス可能です。

- プライベートな生成AIの活用

- 事前学習済みモデルを利用する

セキュリティに配慮し業務データを安全に使える環境で、例えば、AWSのBedrockを活用したRAG(Retrieval-Augmented Generation)の構築などがあります。

- 生成AIの独自構築・カスタマイズ

AIモデル自体を構築・調整する高度な活用法で、技術的ハードルは高いものの、ニーズに合わせた最適化が可能です。

- 事前学習済みモデルを利用する

今回は、主にパブリックな生成AIサービスと、セキュリティに配慮したプライベートな生成AIの活用に焦点を当てて整理します。

(参考)AWS公式ブログ 「生成AIをセキュアにする」シリーズ

ユースケースの分類とセキュリティに関してより詳しく知りたい方は、AWSの公式ブログ「生成AIをセキュアにする」シリーズが参考になります。2024年2月公開とやや情報が古い可能性もありますが、生成AI導入に向けた前提知識として有益です。

パブリックな生成AIの活用

パブリックな生成AIとは

パブリックな生成AIとは、ChatGPTやGeminiなどのように、一般ユーザーがインターネット経由で利用できる生成AIサービスを指します。ブラウザを開けばすぐに使えるため、調べ物やチャット形式でのやりとりに活用している方も多いのではないでしょうか。代表的なモデルには、GPT (OpenAI)、Gemini (Google)、Claude (Anthropic)などがあり、普段から生成AIに触れている人には馴染みのあるサービスです。

パブリックな生成AIのメリット/デメリット

パブリックな生成AIのメリットとしては、誰でもすぐに利用でき導入が簡単であること、無料または低コストで利用できること、自動アップデートによって常に最新の状態が保たれること、さらに幅広い分野に対応して情報検索や相談がしやすい点などが挙げられます。

一方で、デメリットも存在し、入力した情報がAIの学習に利用される可能性があることや情報の安全性が保証されないこと、カスタマイズ性に乏しいこと、また呼び出し回数制限などの制約があることが課題となっています。

特に、業務での活用においては、入力した情報が第三者に閲覧・学習される可能性がある点が大きなリスクといえます。

業務で活用するための社内ルールの必要性

パブリックな生成AIは便利であるがゆえに、社員が個人判断で使用してしまうこともあります。そのため、企業としては明確な利用ルールを設け、安全に活用することが求められます。

具体的には、利用可能な生成AIサービスを明示することや、入力してよい情報と禁止すべき情報を明確に区別することが重要です。例えば、個人情報や業務機密の入力は禁止するといったルールです。また、利用前に各サービスの利用規約を必ず確認させることに加え、生成AIが出力した内容には著作権や誤情報の問題が含まれる可能性もあるため、ユーザー自身がその内容をしっかりと確認する責任を負うことも必要となります。

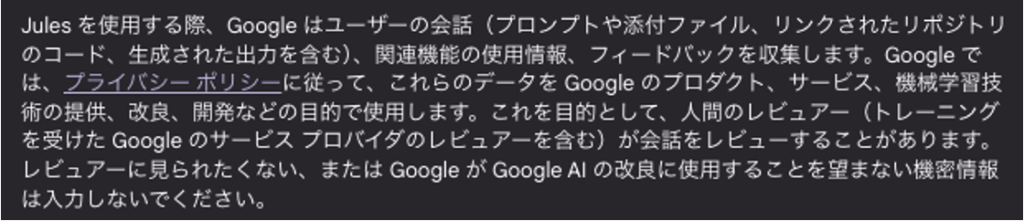

また、入力情報がAIの学習以外にどう使われるかも利用規約で確認する必要があります。例えば、Googleの生成AIサービス Julesのベータ版では、「人間のレビュアーが会話を確認する」と明記されていました。

※ Julesは2025/06時点でベータ版のため、正式版提供の際には規約も変更される可能性が高いです。

パブリックな生成AIの業務活用例

パブリックな生成AIは業務ではほとんど使えないのではないかと思われるかもしれませんが、業務情報などの機密データを入力しなくても活用できるケースは多く存在します。

- 情報収集・市場調査 : 業務情報を含まない範囲での一般的な情報収集や市場調査に活用できます。

- コンテンツ作成・編集 : 文章の作成や誤字脱字の修正、新商品のアイデア出し、構成案の検討に役立ちます。

- プログラミング : 汎用的なコードの作成、デバッグ、ドキュメント作成が可能です。

- 顧客対応 : QA対応や、問い合わせの初期案作成、多言語対応に利用できます。

パブリックな生成AIは安価で手軽に使えることから、適切なルールを定めたうえで、積極的に取り入れていくと良いでしょう。

クラウドの活用とプライベートな生成AI

クラウドで使うプライベートな生成AIとは

ここからは、よりセキュアな環境で生成AIを使う方法としてクラウドでのプライベートな活用について整理します。これは、パブリックな生成AIに比べて、データの安全性に配慮した使い方です。

前述の通り、プライベートな生成AIには大きく分けて「事前学習済みモデルを活用する」ものと「自社でモデルを構築・学習する」ものがありますが、ここでは前者の、比較的容易に導入できる事前学習モデルの業務活用を考えていきます。

主要クラウドと提供される生成AIモデル

クラウド上で提供されている生成AIのモデルは、パブリックなものと基本的に同じです。GPTはAzure、GeminiはGoogle Cloud、ClaudeはAWSやGoogle Cloudで利用できます。モデル自体に大きな違いはないものの、クラウド環境内に閉じて利用できるため、入力したデータが勝手に学習に使われることがなく、セキュリティ面でも安心して利用できる点がメリットです。

どのモデルが良いのかという問いには、単に知名度や性能が高いから選ぶのではなく、どのように活用するか、どのシステムと組み合わせるかを踏まえて、総合的に判断するのが良いといえます。

クラウドでプライベートな生成AIを使うメリット/デメリット

- メリット

- 比較的導入が容易

- データのセキュリティとプライバシーが確保できる

- 大規模なデータを学習済みの為、性能が高い

- 提供者が継続的に改良・更新をしてくれる

- デメリット

- モデルのカスタマイズができない

- 利用量に応じた課金のため、費用が予測困難

自社独自の業務データを学習させることはできないため、自社の独自データを活用したい場合は、次に紹介するRAGやエージェント、MCPといった仕組みの導入が必要です。

クラウドを活用したRAGの構築

RAGとは

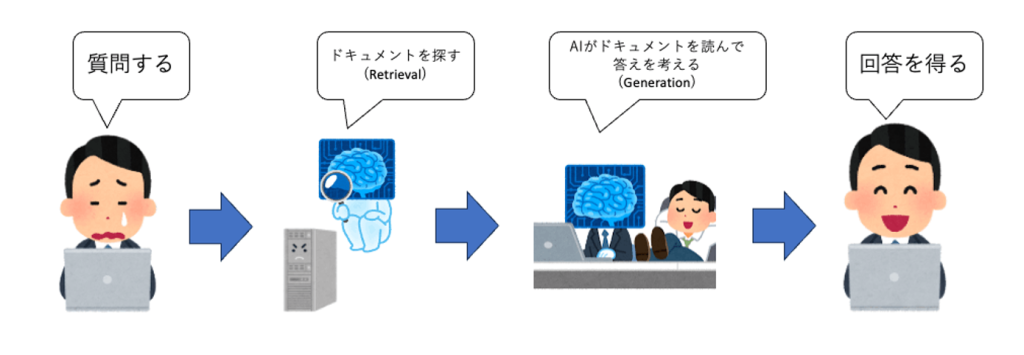

RAG(Retrieval-Augmented Generation/検索拡張生成)は、自社で保有する独自データを生成AIに活用させるための仕組みです。具体的には、ユーザーからの問いに対し、まず社内の業務データなどから関連情報を検索し、その結果を生成AIに渡して回答を生成します。生成AI自体は元の業務データを知らなくても、検索結果をもとに回答できるようになるのが特徴です。この仕組みにより、AIが持たない情報でも、有用な応答を行えるようになります。

RAG構築を容易にするクラウドサービス

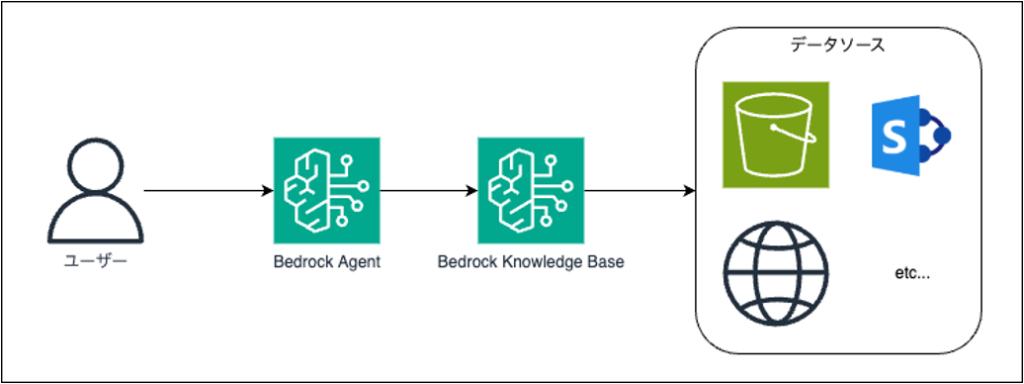

以前は、RAGの構築は複雑なものでしたが、最近ではクラウドサービスにより大幅に簡素化されています。例えば、Amazon Bedrock Knowledge Bases、Google CloudのVertex AI Search、Azure AI Searchといったマネージドサービスを利用することで、専門的な設定をせずとも比較的簡単に導入できます。

RAG活用における課題

RAGの導入により独自データを使った回答が可能になりましたが、運用が進むにつれて課題も見えてきました。

例えば、RAGが情報を検索して回答する、一方通行のプロセスである点です。そのため、会話の流れで質問を変えたり、意図を調整したりといった柔軟な状況判断には限界があります。また、ファイルの分析や外部システムとの連携など、複雑な業務フローへの対応も困難です。結果として、ユーザーが毎回細かく指示を出す必要があり、RAGの運用に手間がかかってしまうという課題が残る場合があります。

自律的に動作する生成AIの新たな形態「AIエージェント」

AIエージェントの活用とRAGの進化

自律的に動作する生成AIとして、近年注目されているのがAIエージェントです。AIエージェントはユーザーの意図を理解し、複数のツールやシステムを自律的に操作することで目的達成を目指します。これは、従来のRAGと比べても大きな違いであり、RAGが「質問に答えるだけ」であるのに対し、AIエージェントは「自ら考えて行動する」という能動的な特性を持つ新たなAIの形態です。

| 従来のRAG | AIエージェント | |

|---|---|---|

| 動作の特徴 | 受動的(質問に答える) | 能動的(自ら考え行動する) |

| 使用ツール | 主に検索機能のみ | 複数の外部ツールを利用可能 |

| 作業の複雑さ | 単一のタスク | 複数ステップの複雑なタスク |

| 自律性 | 低い | 高い |

RAGとAIエージェントの相乗効果

RAGとAIエージェントを組み合わせることで、単体では実現できない高度な活用が可能になります。AIエージェントがRAGに繰り返し問い合わせを行うことで、単なる置き換えではなく、機能の拡張が期待されます。

例えば、ユーザーが「去年の営業成績を教えて」といった曖昧な質問をした場合、RAGだけでは有効な検索が難しいケースがあります。しかし、AIエージェントがその質問を「2024年度 営業部 売上実績」のような具体的な検索ワードに変換し、より適切な結果につなげることが可能です。さらに、検索結果に不足があると判断した場合には、AIエージェントが自動で追加の検索を行い、必要な情報を補完します。売上と実績を分割して別々に検索する、といった工夫も行えます。

また、AIエージェントは業務の文脈を理解し、検索結果の中から関連性の高い情報を選び取ります。RAGのみではノイズをそのまま返してしまうこともありますが、エージェントを介することで情報の精度が高まります。矛盾や不確実性が見られる場合は、追加の確認や検証も可能です。

このように、RAGとAIエージェントの連携により、より高度で実用的な検索結果の取得が実現します。

(参考)AWS上でのAgentを使ったアプリ開発 AIエージェントの活用は、クラウドを使うことでさらに身近なものになりつつあります。特にAWSではAmazon Bedrock Agentsというサービスを使って、エージェントを活用したアプリを比較的簡単に構築できます。Bedrock Knowledge Basesと連携させることで、エージェントが必要に応じて複数回問い合わせを行い、RAG単体では難しかった高精度な情報検索を実現できます。Google CloudやAzureでも同様のサービスが展開されており、今後ますますこのようなエージェント型アプリケーションの活用が広がっていくと考えられます。

MCPによる新たな可能性

AIエージェント+RAGの課題

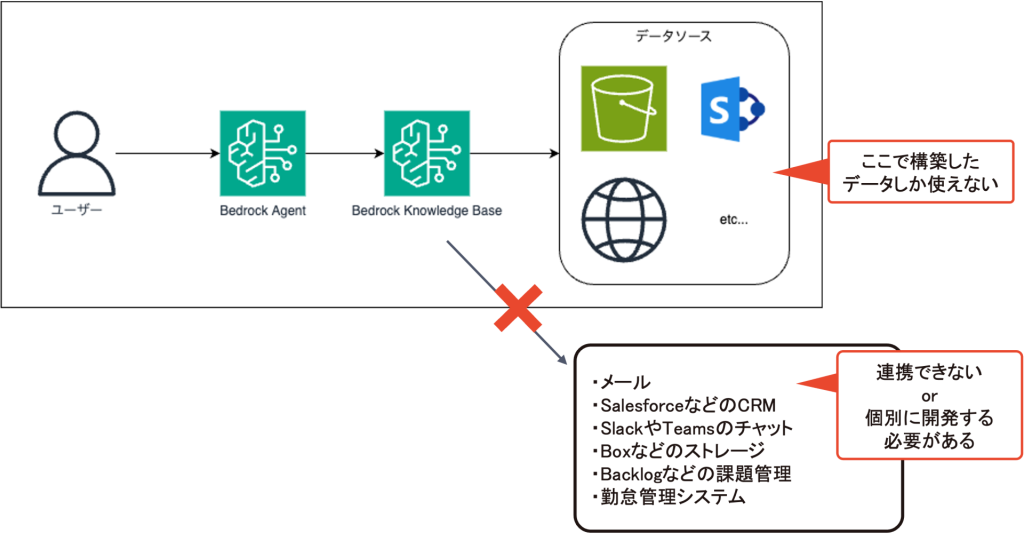

AIエージェントとRAGを組み合わせれば、多様な業務に応用できる可能性が広がります。しかし、この仕組みには大きな課題があります。それは使えるデータソースが限られている点です。

現状では、自分たちで構築したデータソースに登録された情報しか活用できません。業務で扱うデータはクラウド上の一部だけではなく、メールやSalesforce、SlackやTeamsでのチャット、Boxに保存されたクラウド非連携のファイル、Backlogでの課題管理、勤怠システムなど多岐にわたります。ところが、従来のAIエージェントではこれら全てを一元的に取り込むのは難しく、対応しようとすると個別開発が必要になり、結果として大きなコストが発生します。この制約が、AIエージェント×RAGの実務活用を妨げる要因となっていました。

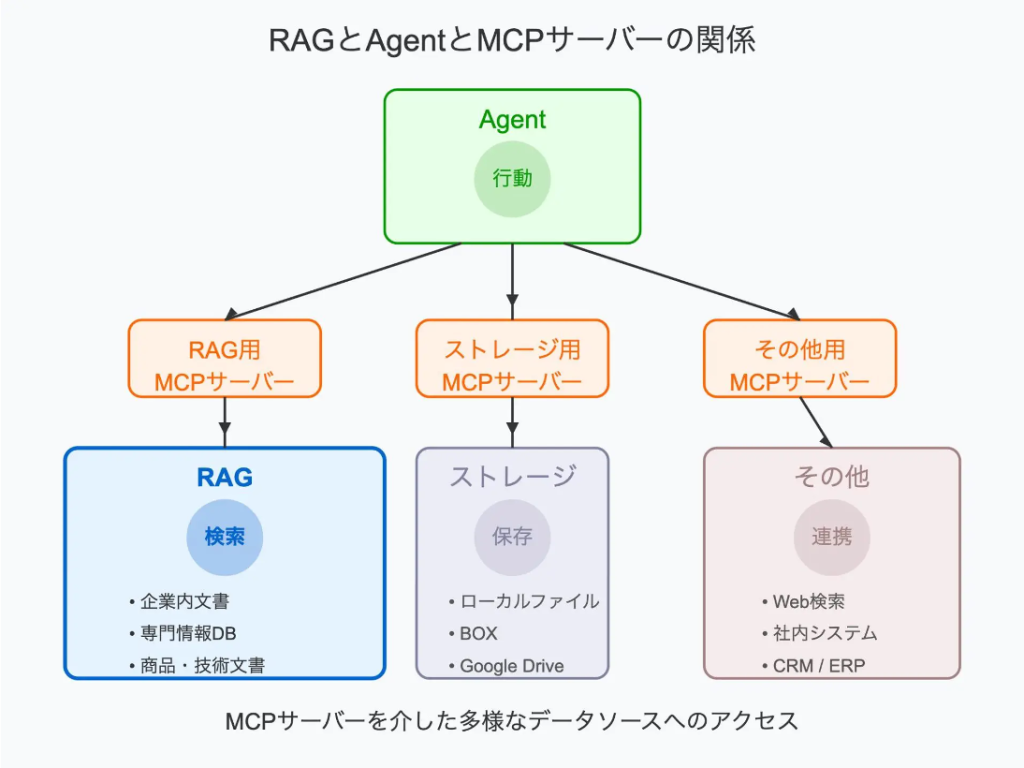

MCPサーバーとは

このような課題を解決する技術として注目されているのがMCPサーバーです。MCP(Model Context Protocol)とは、AIモデルと外部ツールやデータソースを接続するためのオープンプロトコルであり、通信の仕様が公開されています。MCPサーバーを介せば、メールやSlackといった業務ツールをAIと容易に接続することが可能になります。特徴としてはシンプルかつ軽量な設計で、さまざまな環境に導入しやすい点にあります。

MCPサーバーのメリット

発表元であるAnthropicは、MCPを「AIアプリケーションのUSB-Cポート」と表現しています。Type-CのポートでスマホやPCを接続できるように、MCPを使えばAIモデルも多様なツールやデータソースに接続可能です。一度実装すれば他のAIアプリでも再利用でき、新しい接続先も容易に追加できます。

MCPサーバーがあればRAGが不要になるわけではなく、むしろRAGと組み合わせ、社内システムやストレージの情報と検索結果を統合し、より的確な回答を提供する使い方が期待されます。

MCPサーバーの広がり

MCPは仕様公開から半年ほどの新技術ですが、すでに多くの公式MCPサーバーが公開されています。

- クラウドサービス : AWSやAzure など

- ソースコード管理 : GitHubやGitLab など

- ストレージサービス : BoxやGoogleドライブ など

- コミュニケーションツール : SlackやTeams など

- プロジェクト管理ツール : BacklogやJira など

- ナレッジ共有 : Notion など

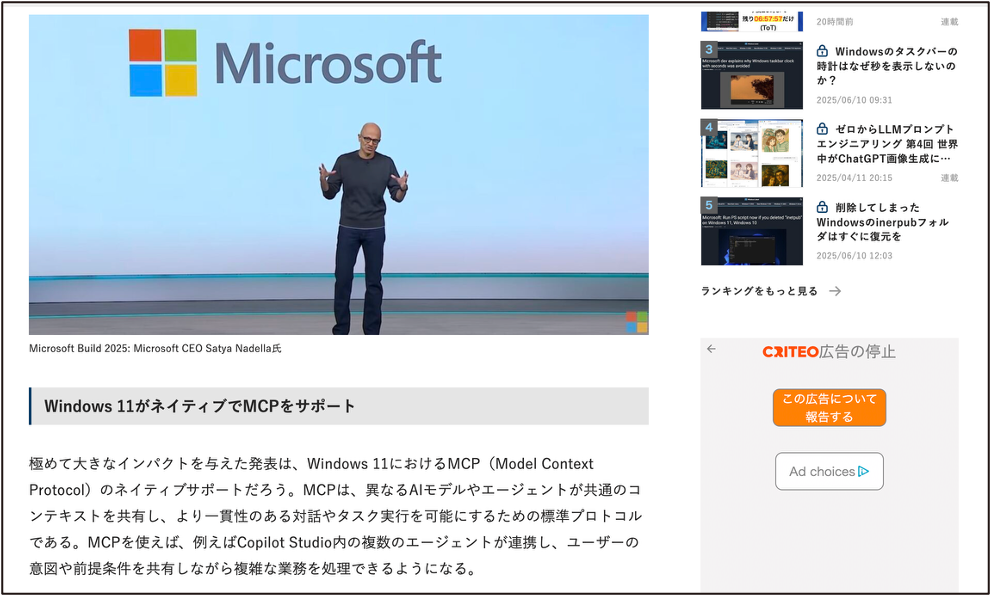

(参考)Windows11にMCPを導入するとMicrosoft社が発表

2025年5月にはMicrosoftがWindows 11へのMCPサポートを発表し、誰もがMCPを使える時代が近づいています。

マイナビニュースより引用:https://news.mynavi.jp/techplus/article/20250521-3331806/

MCP活用の課題

一方で、MCP活用にはいくつかの課題も存在します。特に大きなポイントはセキュリティと導入ハードルの高さです。多くのMCPサーバーはGitHub上でソースコードとして公開されており、知識がなければ安全性の判断が困難です。また、コードベースの提供では非技術者が扱いづらく、導入が複雑です。現時点では安全性の確保と導入方法の整備が不可欠です。

MCP利用時の注意点

MCPを活用する際には、いくつかの注意点があります。

- セキュリティに注意

提供元が公式で信頼できるかを必ず確認し、出所が不明なものは避けましょう。

- サーバーの管理が複雑になりがち

MCPサーバーは接続先ごとに立てる必要があるため、数が増えると管理が複雑化します。さらに、この技術は登場から半年と新しく、頻繁な更新への対応も求められます。

- 従来のRAGと比べて精度が上がるわけではない

MCPは単に接続を容易にするものなので、精度向上を目指すなら従来型RAGの作り込みが不可欠です。

- レスポンスが遅い

複数システム間のデータ連携を行うためレスポンスは遅く、一つのシステム内で完結する場合より時間を要します。そのため、即時性よりも時間をかけて処理できるタスクへの適用が向いています。

- 生成AIのコストがかかる

生成AIは利用量に応じてコストが発生するため、特にプライベート環境では使いすぎによる高額請求に注意が必要です。

安全な環境でMCPを使えるサービス

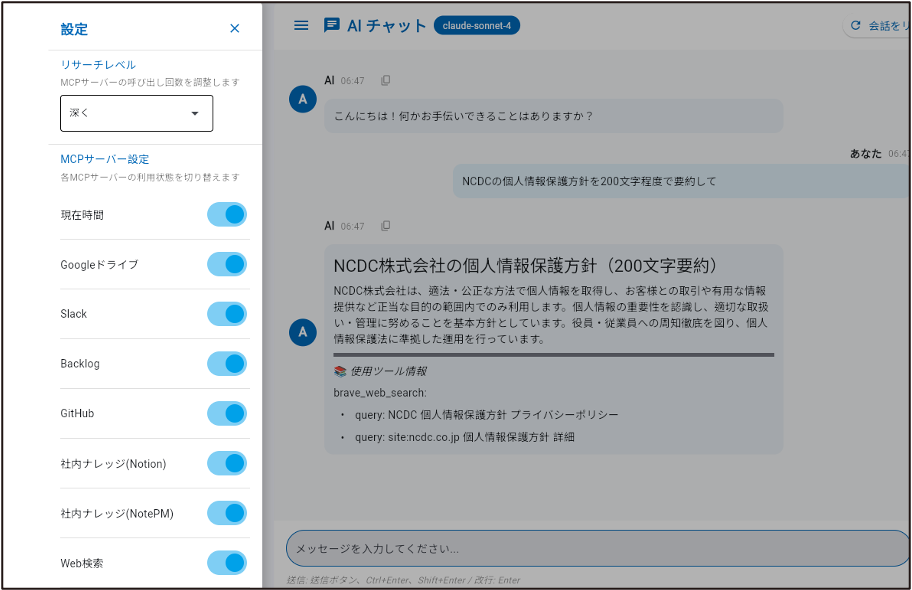

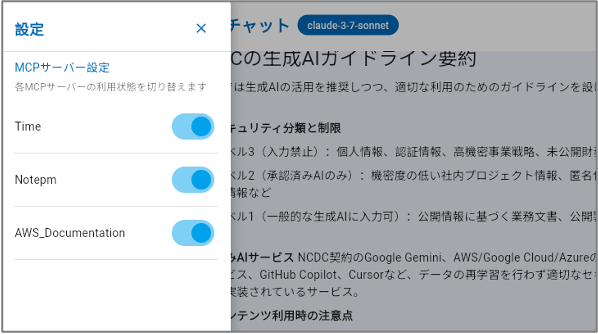

プライベートな環境で動く「法人向け生成AIアシスタント」

注意点ばかり述べて使いづらい印象を持たれた方もいるかもしれません。そこでNCDCが開発中の、安全な環境で利用できる生成AIアシスタントをご紹介します。

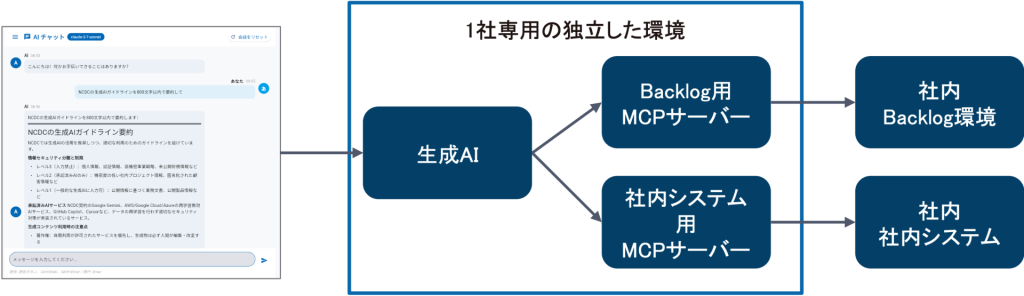

本サービスはMCPサーバーと連携し、両者とも完全にプライベートな環境で稼働します。セキュリティ保護されたクラウド上で動作し、ウェブアプリとして提供されるため、認証後はすぐに利用可能です。

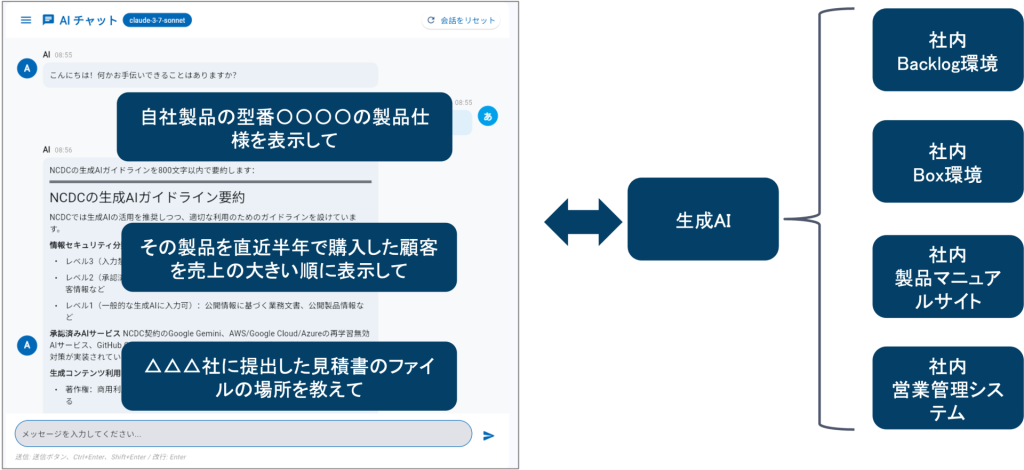

メリット① 自社の情報を使用して精度の高い生成AIを利用できる

MCPの高い汎用性を活かし、インターネット上にない自社独自の情報とも容易に連携できます。BacklogやBoxはもちろん、製品マニュアルサイトや営業システムなどからも情報取得が可能です。これにより、自社の情報を活用した精度の高い生成AIを安全に利用できる環境を実現します。

メリット② 企業用のガバナンス

もう一つのメリットは、企業のガバナンスに配慮した運用が可能な点です。連携するデータは管理者が許可したものに限定され、必要に応じてウェブ検索の可否も制御できます。ウェブ接続を避けたい場合は、自社ストレージのみと連携する完全クローズド環境に設定することも可能です。

また、一社ごとに独立した生成AIおよびMCPサーバーを構築するため、極めて高いセキュリティを確保できます。社内システムとの接続も容易で、自由に内部情報を活用でき、安全性と利便性の両立が可能です。

連携可能なサービス

連携可能なサービスは非常に多岐にわたり、企業が利用するSaaSや社内システムの情報を使用し、高精度かつセキュアに生成AIを利用できます。

- クラウドストレージ:Box / OneDrive / Google Drive

- グループウェア:Kintone / Gmail

- ソフトウェア開発:GitHub / Backlog

- 営業支援:Salesforce / Market

- 特定のWebサイト

- 社内システム(接続するためのアダプターの開発が必要)

※ 開発中の連携先を含みます。

※ 連携先のシステムは今後も追加予定です。

さらに特定のウェブサービス専用の接続や、独自開発による社内システムとの連携も可能です。MCPは軽量なサーバーであるため、アダプター開発の負担も少なく、柔軟かつ迅速な拡張性を備えています。

法人向け生成AI デモンストレーションはアーカイブ動画でご覧いただけます

データとAI連携はNCDCへ

MCPを活用することで、これまで連携が難しかった多様なデータと生成AIを容易に繋げられます。ただし、業務利用にあたってはセキュリティなどの課題も存在します。

その解決策として有効なのが、セキュアかつ容易に社内ナレッジへアクセスできる生成AIアシスタントです。 「少し試してみたい」「自社用にカスタマイズして利用したい」といったご要望にも柔軟に対応可能です。ご興味がありましたら、ぜひお問い合わせください。 また、NCDCは今回の生成AIに限らず、ユーザー視点での企画、プロトタイプ検証、継続的な改善まで一貫してサポート可能です。

そのため、生成AI以外でも、デジタル領域におけるUX改善などお困りのことがありましたら、ぜひご相談ください。