本コラムでは、ブランドという概念の基本的な理解から、ブランドの構成要素や役割、ブランディングの対象と範囲による違い、さらにはブランディングプロセスにおける主要な4つのフェーズまでを体系的にご紹介いたします。

ブランドやブランディングに関する知識がゼロの方でも、「ブランドとは何か?」を整理し、ブランディングの目的や進め方の違いを理解したうえで、実践の流れをつかめるようになることを目指しています。

目次

ブランドとは何か

ブランドとは、単なるロゴやデザインといった視覚的要素を超えたものです。それは、顧客が製品やサービスを通じて感じる信頼感や期待感、さらにはその背後にある価値観や文化を包括した概念です。

ブランドは主に以下の3つの価値や効果をもたらします。

- イメージと認識

一つ目は「イメージと認識」です。ブランドは、顧客が持つ感情や体験を通じて形成されます。イメージや認識とは、ロゴやデザインといった視覚的要素だけでなく、それを見たり使ったりしたときに感じる信頼感、安心感、期待感などの感情を含みます。 - 約束(ブランド・プロミス)

二つ目は「約束(ブランド・プロミスです)」。ブランドプロミスとは、顧客に対して製品やサービスの品質や機能、提供する価値について、ブランドが顧客に伝える約束です。 - 差別化

三つ目は「差別化」です。競合他社と差別化するための重要な要素であり、特に製品やサービスの機能だけで差をつけるのが難しい場合、ブランド価値が競争優位性を生む鍵となります。競合他社と明確に差をつけることで、ブランド価値が競争優位性をもたらします。

ブランドの本質は、単なる製品やサービスの提供を超えた「体験」と「価値」の創造にあります。これらのイメージと認識、約束、そして差別化という3つの要素を一貫して維持し、発展させることで、ブランドは顧客にとってかけがえのない存在となります。強いブランドは、顧客の心に深く根ざし、長期的な関係性を育む重要な資産となるのです。

ブランドの構成要素と役割

「ブランドを維持し、発展させる」とは、具体的にどのようなことを指すのでしょうか。それを理解するためには、ブランドを構成する5つの要素、「視覚的要素」「言語的要素」「感覚的・感情的要素」「機能的要素」「文化的要素」を理解する必要があります。

まず、「視覚的要素」はロゴや色、フォント、デザインなど、ブランドの外見を形作るもっとも分かりやすい部分です。一目でブランドを認識できるこれらの要素は、顧客との最初の接点を担います。

まず、「視覚的要素」はロゴや色、フォント、デザインなど、ブランドの外見を形作るもっとも分かりやすい部分です。一目でブランドを認識できるこれらの要素は、顧客との最初の接点を担います。

次に、「言語的要素」にはブランドネームやスローガン、キャッチフレーズなど、ブランドのアイデンティティを言葉で伝える要素が含まれます。企業の場合は、ミッションやビジョンを言語化し、社員や顧客に共有することもここに該当します。

さらに、「感覚的・感情的要素」はブランドと顧客の間に築かれる体験や感情的なつながりを指します。たとえば、あるコーヒーブランドが「特別なご褒美」のように感じられる瞬間を提供することは、顧客の心に深い印象を残す重要な体験となります。

そして「機能的要素」は製品やサービスそのものが提供する実際的な価値や利便性を指し、「文化的要素」はブランドが特定のライフスタイルや価値観に結びつき、社会的・文化的な意味を持つ点を指します。

これらの要素が持つ力を総合的に発揮することによって、ブランドは「信頼の創出」や「意思決定の支援」、「ロイヤルティの構築」「価格競争の回避」など、多岐にわたる役割を果たします。

対象と範囲による違い

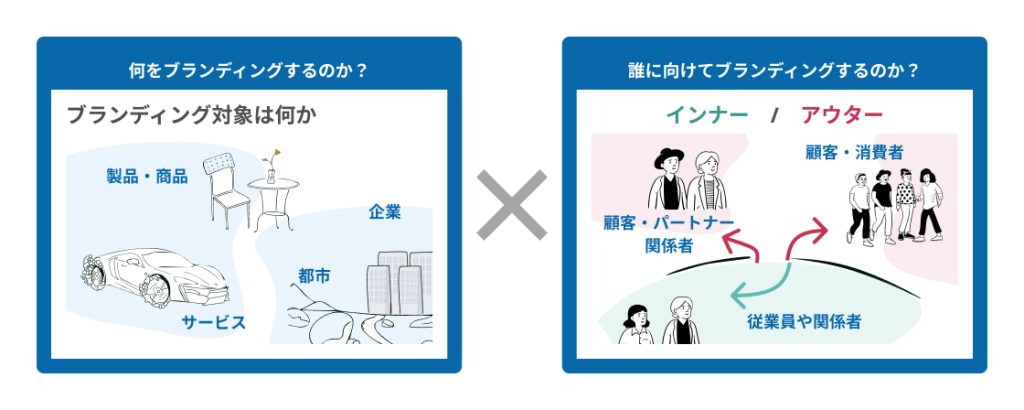

ブランディングの進め方は、その対象と範囲によって大きく異なります。

「何をブランディングするのか(対象)」と「誰にブランディングするのか(範囲)」を理解することによって、目的と重きをおく観点が異なってきます。

何をブランディングするのか(対象)

「何をブランディングするのか」は様々ありますが、一般的に認知されている代表的なものとして、商品ブランディングや企業ブランディングが挙げられます。

- 製品・サービスブランディング: 特定の商品やサービスの価値を高め、市場での差別化を図ること

- 企業ブランディング: 企業全体の価値や信頼性を向上させ、ブランドイメージを強化すること

他にも、個人を対象にしたパーソナルブランディングや、地域や場所を対象にしたシティブランディングなど、対象は多岐に渡ります。近年では採用活動に注力する企業が増える中、「採用ブランディング」という手法も注目されています。

誰にブランディングするのか(範囲)

次に「誰にブランディングするのか」ですが、大きく「外向き」と「内向き」に分けられます。

- 外向きのブランディング(アウターブランディング): 顧客、パートナー、地域社会など、社外のステークホルダーに対するブランディング

- 内向きのブランディング(インナーブランディング): 従業員を対象としたブランディングで、企業理念や商品理解の浸透を目的とする

例えば、製品を対象とした場合、

- アウターブランディング: 顧客へのブランド訴求を通じて製品の魅力を伝え、選ばれる製品となるように働きかける

- インナーブランディング: 従業員が自社の商品・サービスへの理解と愛着を深め、ブランドの担い手となるように企業文化や活動を推進する

といった具体的な活動が挙げられます。

対象✕範囲によって異なる目的と焦点の例

以下に対象と範囲を掛け合わせた例として主な目的と焦点の違いをまとめます。

製品・サービス ✕ アウターブランディング

対象:ターゲット顧客・パートナーなど

目的:ブランド訴求(ターゲット顧客やパートナー企業にブランドの価値を伝え、認知度・好意度・購買意欲を高めること)

例:外部向けにブランドの魅力を伝えるための活動(クリエイティブ発信、イベントやポップアップストア)や、SNSを活用した顧客参加型キャンペーンなど、認知を拡大し製品・サービスの訴求を行う活動が中心

製品・サービス ✕ インナーブランディング

対象:製品に関連する従業員、内部ステークホールダー

目的:従業員向けの商品理解・共感の醸成(従業員が自社の商品・サービスに対する理解と愛着を深め、ブランドの担い手となること)

例:製品に携わる従業員向けの研修やワークショップ、ブランドストーリーの共有を通じて、ブランドへの理解を深めてもらうための活動が中心です。例えば、従業員に商品を使ってもらい、愛着を感じてもらうための制度を検討・導入など

※こちらの事例は稀なケースですが、具体例としては、A社で開発している製品ライン◯◯を、社内の開発者や従業員などが業務で実際に利用するといったものがあります。

企業 ✕ アウターブランディング

対象:顧客、投資家、パートナー企業など

目的:社会的な企業価値向上(地域社会などのステークホルダーに対して、企業のブランド価値を高めること)

例:パートナーや地域社会とのつながりを強化し、社会的な価値をアピールすることに注力する活動になります。例えばCSR活動を推進し、その成果やストーリーを外部に発信するなど

企業 ✕ インナーブランディング

対象:従業員

目的:従業員向けの企業理念浸透(従業員が企業の理念・ビジョンを理解し、自分ごととして行動できる文化を醸成すること)

例:企業のミッションやビジョンを社内で明確にし、それを浸透させるために社内イベントや制度(福利厚生や職場環境の改善)を導入します。従業員の働きがいを高めたり、一貫した価値観で企業活動を進めたりできるようにするための施策が中心

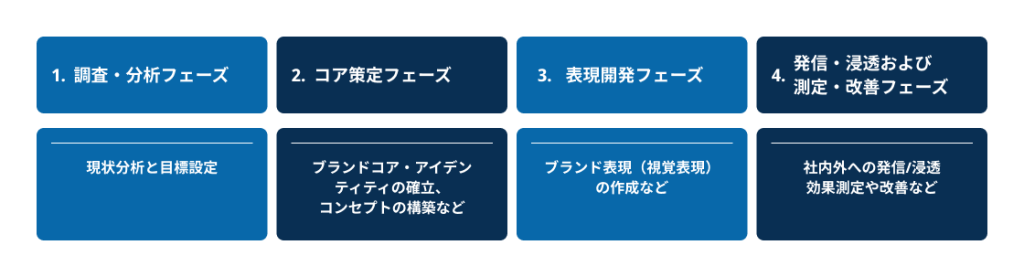

ブランディングプロセス4つのフェーズ

ブランディングは「対象」と「範囲」の違いによって目的と焦点が異なりますが、いずれの対象・範囲であっても、共通する大まかな段階を踏みます。以下がブランディングプロセスの4つの段階です。

1. 調査・分析フェーズ

ここでは、一般的に現状分析と目標設定などを行います。対象によって行う調査や分析は異なりますが、例えば、商品ブランディングのアウターブランディングの場合は市場調査(STP分析や競合分析)やペルソナ策定、カスタマージャーニーマップ(ターゲットの可視化、顧客体験の可視化)、ブランドパーセプション調査(アンケートやインタビュー、サイト分析などによるブランドに対するイメージや認識、ニーズや強み・弱みなどを把握する調査、既存マーケティングの効果測定)などを行います。

この他にも、企業ブランディングのアウターブランディングの場合は、自社調査、競合分析、ステークホルダー調査(企業を取り巻く様々なステークホルダーが、企業に対してどのようなイメージや期待を持っているかなどを認識、ニーズや強み・弱みなどを把握する調査)などが挙げられます。

調査・分析の際に選択する手法は対象および範囲によって異なりますが重要なポイントは以下の通りです。

- 「ブランディング対象」のニーズや競合との差別化要因を明確にすること

- 定量データと定性データを組み合わせて分析すること

- 市場環境の変化はトレンドを考慮すること

そして、これらの調査と分析を元に目標設定を行います。目標設定の一般的な例を以下に示します。

認知度向上を目指す場合

目標とする認知度を数値で示し(例:〇〇%の認知度向上)、それによって期待される効果を明文化する(例:新規顧客獲得、売上増加〇〇%など)

顧客ロイヤリティ向上を目指す場合

顧客ロイヤリティを測る指標(例:リピート率、顧客単価、NPS)を設定し、目標値を定め、顧客ロイヤリティ向上によって期待される効果を明文化する(例:長期的な売上安定、口コミによる顧客〇〇%増加など)

従業員エンゲージメント向上を目指す場合

従業員エンゲージメントを測る指標(例:従業員満足度、離職率、生産性)を設定し、目標値を定め、従業員エンゲージメント向上によって期待される効果を明文化する(例:人材獲得・定着、組織活性化など)

目標設定を行う際には、以下の点も考慮します。

- 目標が企業の長期的なビジョンやミッションと合致しているか

- 現状と目標との間にどの程度のギャップがあるか

- 目標達成に必要な資源(時間、予算、人員など)が十分か

2. コア策定フェーズ

ブランドの基盤となる価値観やブランドの特性を明確にする段階です。

具体的には、以下のことに取り組みます。

- 対象のミッション、ビジョン、バリューなどの策定・明確化

- ブランドパーソナリティの策定

- ブランドメッセージの設定

- ブランド世界観の策定

- ブランドコンセプトの策定

冒頭で「ブランドとはその背後にある価値観や文化を包括した概念」とお伝えしましたが、この概念をできる限り伝わりやすくするためにには、このコア策定フェーズで「価値観」や「特性」の指針を明確に持ち一貫性を保つ必要があります。

コア策定に不可欠なポイントは、次の通りです。

- 一貫性があること

- ミッション・ビジョンが明確であること

- 伝わりやすいこと

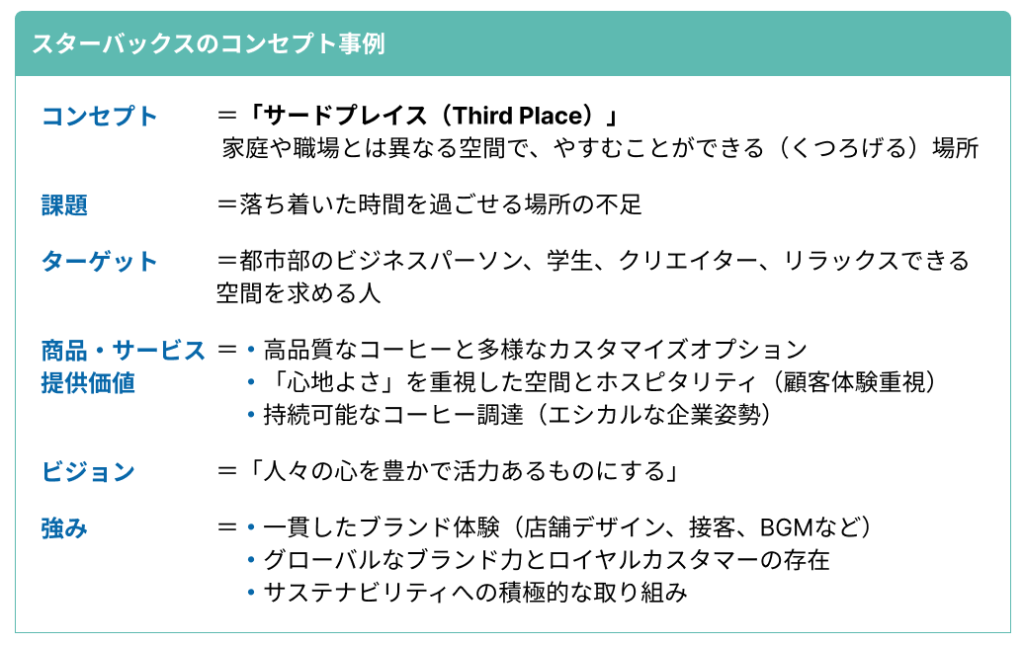

一般的には、これら3つを大切にするために、ブランドコンセプトとしてまとめてアウトプットします。抽象的な概念を含むので、ブランドコンセプトのアウトプットの仕方や様式はさまざまです。有名企業の例を以下に挙げておきます。

スターバックスのブランドコンセプト例

スターバックスのブランドコンセプトは「サードプレイス(Third Place)」です。これは、自宅(ファーストプレイス)や職場(セカンドプレイス)に次ぐ、「人々がくつろぎ、つながりを感じられる居場所」を提供するという考え方に基づいています。

このコンセプトが生まれたきっかけは、創業者のハワード・シュルツが1983年にイタリアを訪れた際の体験でした。当時のアメリカでは、コーヒーは主に自宅や職場で飲むもので、カフェ文化が根付いておらず、コーヒーショップは「コーヒー豆を買う場所」にすぎませんでした。しかし、シュルツはミラノのエスプレッソバーで、人々がバリスタと会話を楽しみながらコーヒーを飲み、自然と交流する姿に衝撃を受け、「アメリカにも、ただコーヒーを買うだけでなく、人が集い、くつろげる場所をつくりたい」と考えました。

当時のスターバックスの経営陣は「コーヒー豆の販売こそが本業」という考えで、このアイデアは賛同を得られなかったため、シュルツはスターバックスを退職し、その後、独立して「イル・ジョルナーレ」というカフェをオープンしました。そして数年後に再び資金を集めてスターバックスを買収し、自らの理想を実現するブランドへと進化させました。

この「サードプレイス」というコンセプトは、スターバックスのあらゆる要素に浸透しています。例えば、店舗のデザインには木目調の温かみのあるインテリアを採用し、BGMもリラックスできるものが厳選されています。また、バリスタの接客も「コーヒーを提供するだけでなく、お客様との会話を大切にする」という方針が徹底されています。

さらに、グローバル展開においても「サードプレイス」の概念を各国の文化に適応させながら広めています。例えば、日本では「和」を意識した畳のある店舗や、日本限定の抹茶ラテなど、地域ごとの特性を活かした工夫がされています。世界中どこに行ってもスターバックスの店舗が「心地よい居場所」であるように、ブランドの本質を守りながら、その国ならではの魅力を取り入れているのです。

このように、ブランドのコンセプトを明確に定義することは、その後の展開において一貫性を保ち、持続的な成長を実現するための重要な基盤となります。コア策定の段階で、コンセプトが明確に確立されていることで、企業は新たな市場への参入や商品・サービスの拡充を行う際にも、ブランドの核となる価値観を維持しながら柔軟に対応することが可能になります。また、従業員や関係者にとっても、ブランドの方向性が明確であることは、日々の業務や意思決定の指針となり、顧客とのコミュニケーションにも統一感をもたらします。結果として、消費者の信頼を獲得し、長期的なブランドの成長へとつながるのです。

3. 表現開発フェーズ

この表現開発フェーズでは、ブランドのアイデンティティを視覚的に表現するものや、言語的に表現して発信するためのものを開発します。

本記事ではわかりやすくするために、「2.コア策定フェーズ」と「3.表現開発フェーズ」とを分けましたが、コアをベースとしてブランドアイデンティティ(価値観・言語表現)が出来上がり、ビジュアルアイデンティティ(視覚的価値観・視覚表現)を作成していくため、コア策定フェーズと表現開発フェーズとは並行して検討していく場合が多いです。

具体的には、製品のネームの確定やロゴの作成、カラー・フォントの選定と起用、そしてトーン&マナーの策定、さらにはそれらに一貫性をたもつためにガイドラインの開発などを行います。

ブランドコア(Brand Core)とブランドアイデンティティ(Brand Identity)

ブランドコアとブランドアイデンティティは、どちらもブランドの本質を表す概念ですが、ブランドコアが「ブランドの魂」だとすれば、ブランドアイデンティティは「その魂を表現する言葉や見た目」を示します。

フォーカスする部分が異なるため、概念理解のために以下に簡単にまとめました。

また、ビジュアルアイデンティティという類似の言葉についても合わせて記載しています。

ブランドコア(Brand Core)

ブランドの根幹となる「本質的な価値観」や「存在意義」

ブランドがなぜ存在するのか、何を提供するのかという理念やミッションに関わる部分

- ブランドの目的(Why):何のためにブランドが存在するのか

- 価値観(Values):ブランドが大切にする信念や哲学

- ブランドの約束(Brand Promise):顧客に対して提供する価値や体験

例)Appleのブランドコア:「イノベーションを通じて、人々の創造力を引き出す」

ブランドアイデンティティ(Brand Identity)

ブランドを視覚的・言語的に表現し、外部に発信するための要素

ブランドコアを基盤にしながら、デザイン・言葉・コミュニケーションを通じて具体化するもの

- ロゴ、カラー、フォント(視覚的要素)

- ブランドのトーン&ボイス(言葉の使い方)

- スローガンやキャッチコピー

- 広告やパッケージデザイン

例)Apple のブランドアイデンティティ:ミニマルなデザイン、シンプルな広告、洗練された製品パッケージ

ビジュアルアイデンティティ(Visual Identity)

ブランドの視覚的な要素を統一し、一貫したブランドイメージを構築するための価値観、基準、システムなど

ブランドアイデンティティの一部であり、視覚を通じてブランドを認識させる役割

- ロゴ:ブランドの象徴となるデザイン

- カラー:ブランドを象徴する色

- フォント:ブランドの個性を反映する書体

- デザインシステム、レイアウトやグリッドなど:アイコン、パターン、写真のトーンなど視覚的な一貫性を保つデザインルール

例)Apple のビジュアルアイデンティティ:シンプルなリンゴマークのロゴ、シルバーやブラックのカラーパレット、統一されたフォント(San Francisco)、ミニマルで洗練されたデザインアプローチ

4. 発信・浸透および測定・改善フェーズ

ブランドは発信することだけではなく、社内外に浸透させ、継続的に強化していくことがもっとも重要です。アウターブランディング、インナーブランディング問わず、一貫したメッセージを発信し、ブランドの価値観を深く理解してもらい、さらに、効果測定を通じてブランドの浸透度を把握し、必要に応じて改善を行うことで、ブランドの成長を促進します。

このフェーズにおける活動の目的と、それに合致した有名企業の具体的な例を以下に紹介します。

社内浸透(インナーブランディング)

目的:従業員がブランドの価値を理解し、一貫したブランド体験を提供できるようにする。

- ブランドガイドラインの作成・共有(ブランドのミッション・ビジョン・トーン&マナーをまとめたガイドを作成し、社内ポータルや研修で共有する)

- ブランド研修・ワークショップの実施(新入社員研修や定期的なワークショップでブランドの価値観を教育)

- 社内キャンペーン・表彰制度の導入(ブランドの価値を体現した社員を表彰し、ロールモデルを作る) など

例)Appleでは、社員向けに「Designed by Apple in California」というブランド哲学を明確に伝える資料(本)を配布しました。これは、Apple社での仕事を客観的に表現した1冊の写真集で、仕事の仕方や価値観、関心や目標についての説明がなされています。

また、スターバックスでは「コーヒーマスター制度」を設け、バリスタがブランド価値(高品質なコーヒー体験)を深く理解できるような仕組みづくりをしています。

社外浸透(ブランドコンセプトの発信)

目的:消費者やステークホルダーにブランドの価値を理解・共感してもらう。

- ブランドストーリーを発信する(商品の販売、Webサイト、広告・SNS戦略などでブランドの理念を伝える動画やストーリー性のある広告を展開)

- ブランド体験イベントの開催(消費者がブランドの価値を実際に体験できる場を提供)

- コラボレーションによるブランド価値の強化(他ブランドや著名人とコラボし、新たな視点からブランド価値を伝える) など

例)Nikeは「Just Do It」キャンペーンとして、スポーツを通じた挑戦や成長のメッセージを一貫して発信しています。

また、テスラなど有名な自動車企業が行う定期的な「試乗イベント」は、ブランドの革新性と持続可能性を顧客に体感してもらう体験イベントの一例です。

効果測定と改善

目的:ブランドの浸透度を測定し、必要に応じて改善を行う。

- 社内アンケート・エンゲージメント調査(従業員がブランド理念を理解し、業務で活用できているかを定期的にチェック)

- ブランド認知度・好感度調査(消費者調査やSNS分析を通じて、ブランドのポジショニングを確認)

- NPS(ネットプロモータースコア)やレビュー分析(顧客満足度を定量的に評価し、改善点を特定)

例)Googleは 「Googlegeist(Googleガイスト:社員意識調査)」でブランド文化の浸透度を測定して活用しています。

また、Coca-Colaは、消費者のブランド認知度を追跡する「ブランドヘルスチェック」を実施し改善活動に役立て、Amazonはレビューやカスタマーサービスのデータを分析し、ブランド価値向上に活用しています。

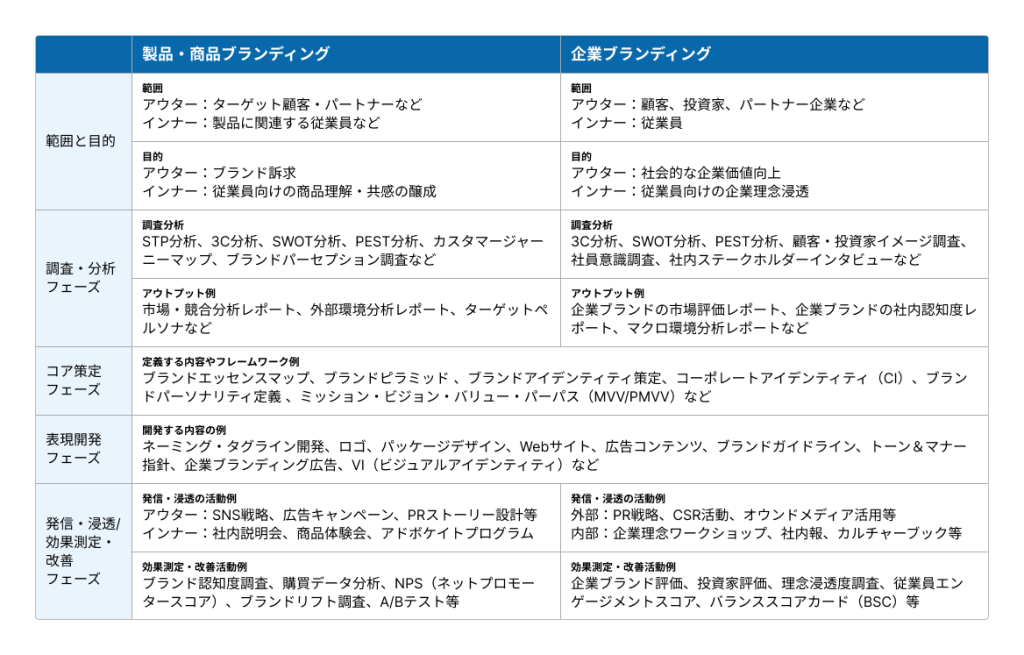

4つのプロセス内での「対象 ✕ 範囲」による手法の違い

ここまで、ブランディングは「対象」と「範囲」の違いによって目的と焦点が異なることや、大きく分けた4つの段階を経て進められることを説明してきました。

各フェーズでは、ブランディングの対象や範囲、そして目的が異なれば、前述したプロセス内で検討すべき事項や採用すべき手法が変わるので必要なフレームワークやアウトプットを選択し、進めるとよいでしょう。

以下にここまでの内容を、「製品・商品ブランディング」と「企業ブランディング」についてまとめました。

ブランディングのプロセスは、「対象(商品 or 企業)」と「範囲(インナー or アウター)」によって異なり、それぞれの目的に応じた適切な手法を選び進めていきます。

調査・分析フェーズ では市場や組織の現状を正しく把握し、コア策定フェーズ ではブランドの価値や存在意義を明確にする必要があります。また、ブランド視覚表現開発フェーズ では統一感のあるデザインが求められ、発信・浸透フェーズ ではターゲットに応じた発信手法と効果測定を行い、継続的に改善していくことが成功の鍵となります。

- 調査・分析フェーズでは、ブランドの現状を正確に把握する

- コア策定フェーズでは、ブランドの価値や存在意義を明確にする

- ブランド視覚表現開発フェーズでは、統一感のあるデザインを確立する

- 発信・浸透フェーズでは、ターゲットに合わせた発信と効果測定・改善を行う

今回ご紹介した内容を参考に、目的に合ったブランディングプロセスを設計し、効果的なブランド戦略を構築していただければ幸いです。

ブランディングのご相談はNCDCへ

NCDCでは、お客様の目的にあわせたブランディングプロセスの設計・ブランド戦略構築のご支援を行っております。

ブランディングを強化していきたいけれど、どこから手を付けたらよいか分からない、といった段階からのご支援も可能ですので、一度お気軽にご相談ください。