多くの企業がデータとデジタル技術を活用したビジネス変革、すなわちデジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組んでいます。しかし、「DX」という言葉だけが先行し、具体的な事業計画や実行プランが伴わないままでは、プロジェクトが形骸化してしまう懸念があります。

NCDCが提供する「超・実践的DXビジネスアーキテクト育成プログラム」は、こうした課題を解決し、DXの構想から実装までを一気通貫で推進できる人材を育成する実践的なプログラムです。

このプログラムの核となるのがリアルな課題を用いて新規サービスの企画から事業計画策定までを体験する「総合演習」です。

本記事では、演習の具体的な内容や成果物をイメージしていただけるように、DXのアイデアを事業計画へ落とし込む具体的なステップと、その過程で生まれるアウトプット(成果物)をご紹介します。

目次

演習課題で取り組むテーマ(新規サービス系DX)

NCDCでは、その主目的が「新たな価値創出」(新規事業開発、既存事業の高度化)にあるのか、「内部業務の変革」(社内業務の高度化・効率化)にあるのかという観点でDXを次の2分類で整理しています。

- 新規サービス系DX

- 業務改革系DX

特に前者は、デジタル技術で新たな収益源を生み出す、企業の持続的成長の鍵となる取り組みです。今回ご紹介するのは、この「新規サービス系DX」をテーマとした演習です。

ケーススタディの概要

NCDCでは、お客さまに提供している「超・実践的DXビジネスアーキテクト育成プログラム」をベースにした研修を自社の社員に対しても行っています。本記事ではNCDCの社内研修で用いた演習課題(グループワーク)をご紹介します。

2025年の社内研修では、以下のような「テクノロジーを活用した新規サービスを検討中のお客様へのコンサルティング」というケーススタディに取り組みました。

- クライアント:九州の大規模農業法人「ネクストアグリ社」

- ビジネスアイデア:遊休農地を区画に分け、都市部の企業向けに野菜栽培の委託サービスをサブスクリプション形式で提供する。

- 付加価値:週に一度、ドローンで撮影した農地の写真を契約企業に送り、栽培状況を報告する。

これは、既存資産(遊休農地)とテクノロジー(ドローン)を組み合わせ、新たな顧客価値を創出する典型的な新規サービス系DXの例です。このアイデアを成功させるには、構想を具体的な計画に落とし込み、実行していくプロセスが不可欠です。

この演習では、グループワークを通じてアイデアを事業計画へと具体化する、DXプロジェクト成功に不可欠なステップを網羅的に体験します。

1.ビジネスモデルキャンバスを作成する

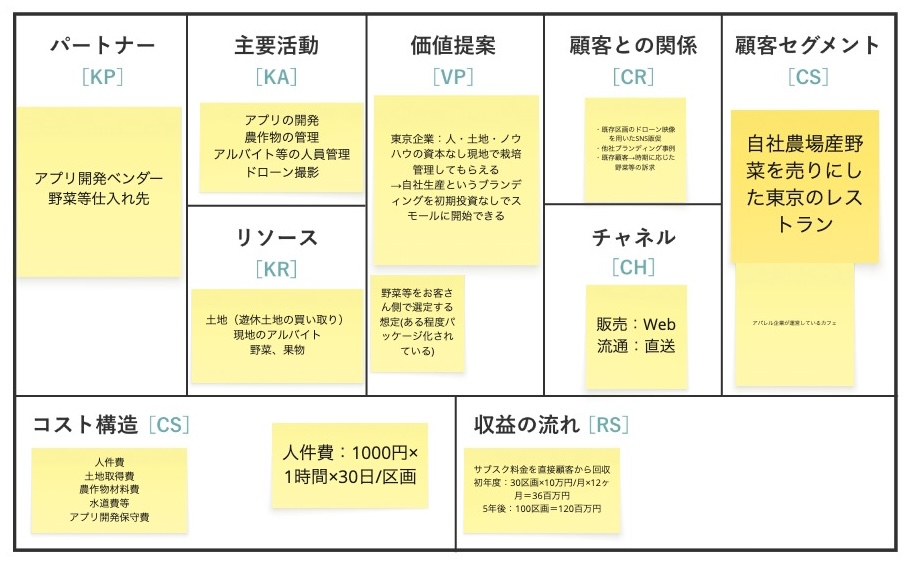

まず、「誰に、どのような価値を提供できるか」を明確にするため、ビジネスモデルキャンバス(BMC)を作成します。

社内研修で作成されたBMCの一例では、顧客を「東京のレストラン」と設定。野菜や果物の栽培代行サービスをサブスクリプションモデルで提供するすBtoBの事業として提案しました。

都市部にいる顧客が農園に必要な土地や人材、ノウハウを自社で保有しなくても「自社農園産の野菜」という付加価値(ブランディング)を提供できるということが「ネクストアグリ社」からの価値提案になります。

2.収支シミュレーションを行う

次に、ビジネスが成り立つかを検証するため、事業計画の根幹となる売上とコストをシミュレーションします。この研修では「初年度30区画、5年で最大100区画」という目標に対し、どれくらいの投資が必要で、いつ黒字化するのかを予測してみました。これにより、事業の継続性を客観的に評価できます。

3.顧客視点での検証を行う

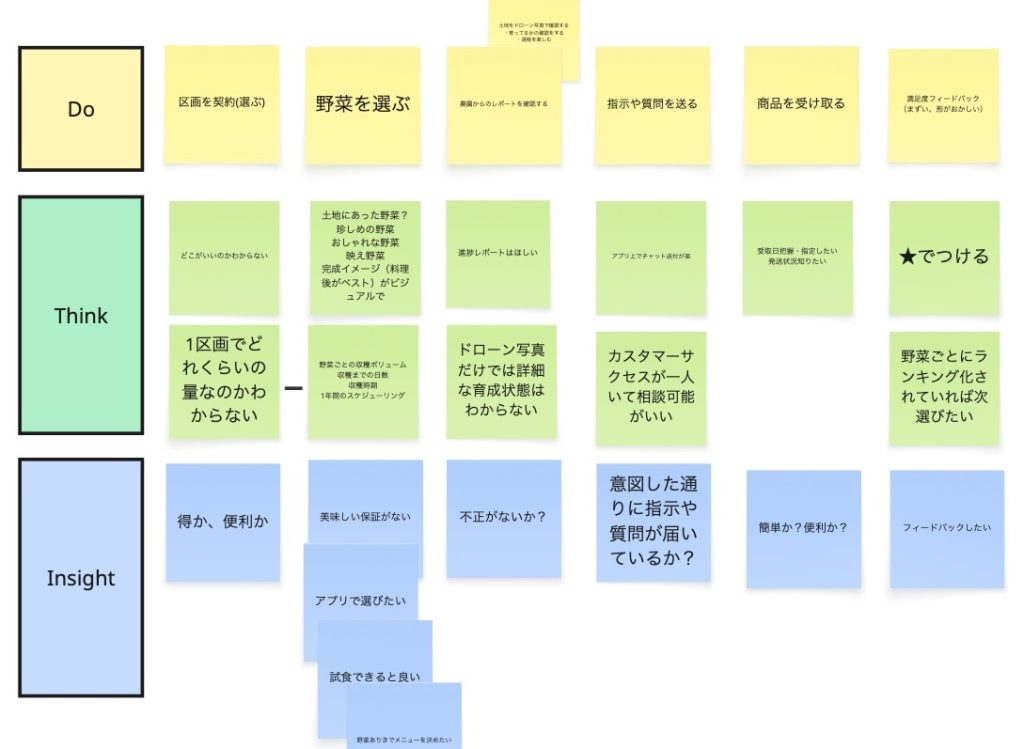

ビジネスの成功には顧客視点が不可欠です。契約企業の担当者がサービスを利用する過程を想像し、カスタマージャーニーマップ(CJM)を作成します。CJMによる顧客視点の検討から顧客の喜びや不満を洗い出し、サービスに必要な機能を具体化します。優れたUX(ユーザー体験)の設計がサービスの競争力を高めます。

上図は社内研修で作成されたCJMです。

この研修では、CJMを用いて顧客の行動(Do)・思考(Think)・本音(Insight)を整理する過程で、顧客が「どの野菜を選べばいいか分からない」「写真だけでは育成状況が不明」といった不安や不満を持つ可能性が発見されました。

こうした顧客視点で導き出される問題点は、サービスの利便性や品質保証、コミュニケーション手段の必要性といった改善のヒントになります。

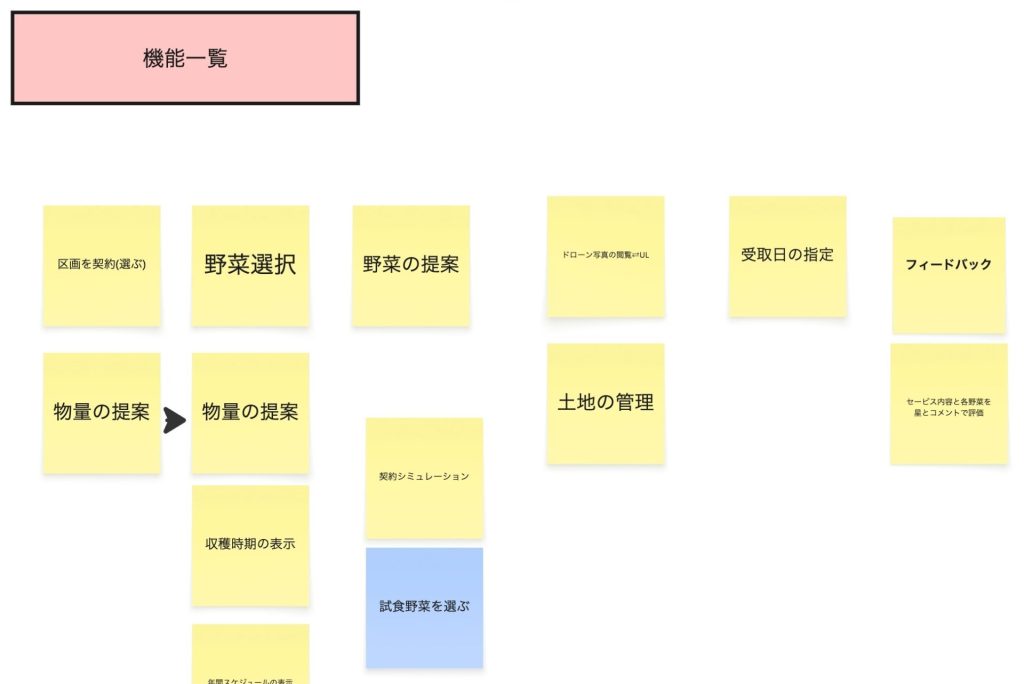

4.必要な機能の一覧を洗い出す

これらの顧客の顧客の行動(Do)・思考(Think)・本音(Insight)、特に課題(ペインポイント)を解決するためのアイディアを「機能」として具体的に洗い出します。

抽出した機能を一覧化することで、ユーザー視点に基づいた機能一覧が完成します。

5.システム構成図を策定する

次に、洗い出した機能をどう実現するか、テクノロジーの視点で検討します。例えば、ドローン写真の送付や契約管理のシステムをAWSのようなクラウドサービスで構築する場合、どのサービスをどう組み合わせるかを考え、システム構成図を作成します※。この際には、俊敏性やコスト効率といったクラウドのメリットを最大限に引き出す戦略的な視点が求められます。

※NCDC社内にはエンジニアが数多く在籍しているため、システム検討のような技術的な内容も研修に含めています。実際の「超・実践的DXビジネスアーキテクト育成プログラム」では参加者の属性やスキルなどに合わせてプログラムを設計します。

社内研修で考案された構成案の一例では、AWSの各種サービスを全面的に採用し、開発・運用の手間を削減しつつ、アクセス増にも対応しやすい拡張性を持たせました。この構成案の大きな特徴は、ドローンとAWS Greengrassを連携させ、畑の情報をリアルタイムで収集・分析する点です。これにより、データに基づいた高度で効率的な農業サービスを実現するというアイデアが生まれました。

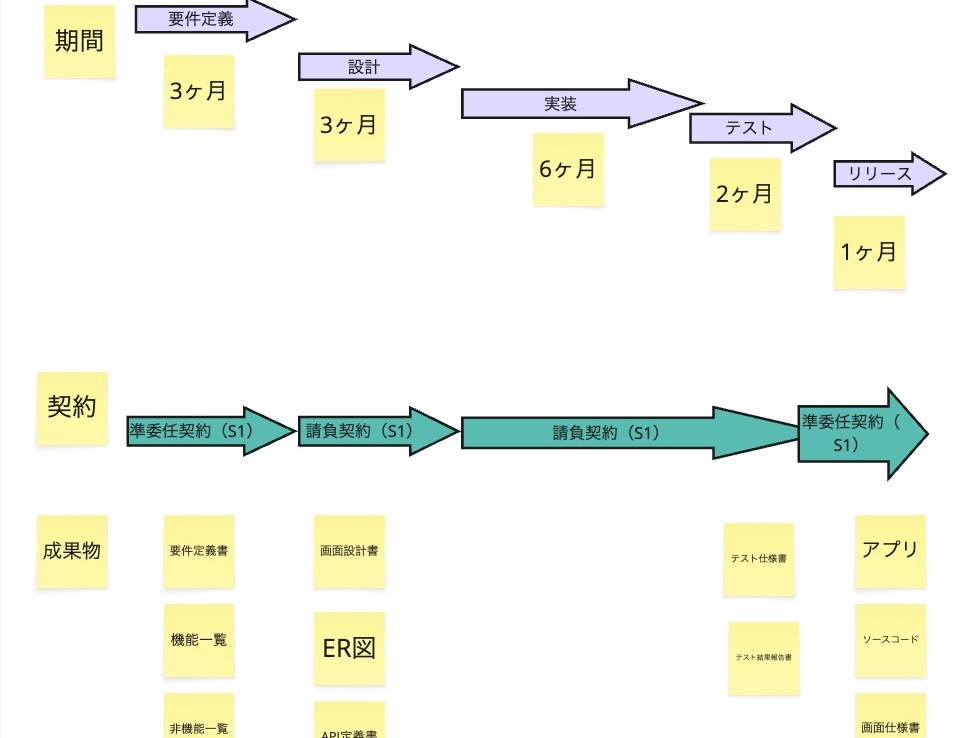

6.PoCも視野に入れたプロジェクト計画を作成する

最後に、システム開発の具体的なプロジェクト計画を立てます。タスクの洗い出し、期間設定、契約形態の定義などを行い、プロジェクトを円滑に進めるためのロードマップを作成します。DXプロジェクトは不確実性が高いため、PoC(概念実証)や、短いサイクルでの検証・改善を繰り返すアジャイルといった手法を適切に選択することも重要です。

社内研修では一例として、基本機能と高度な機能でフェーズを分ける二段階の計画が立案されました。まず、基本機能を迅速にリリースして早期にユーザーのフィードバックを得る。そして、そこで得られたデータをもとに、第二フェーズでIoTやAIといった高度な機能を開発していく、というアプローチです。

DXを成功に導く「ビジネスアーキテクト」とは

このように、DXを成功させるには、ビジネス構想からUX、テクノロジー、プロジェクトマネジメントまでを横断的に理解し、全体像を描ける人材が不可欠です。

IPA(情報処理推進機構)は、まさにこのような役割を担う人材を「ビジネスアーキテクト」と定義しています。ビジネスアーキテクトは、DX戦略の策定から新規ビジネス設計、技術活用計画、プロジェクト推進までを一貫してリードする、DXの中核を担う存在です。

本プログラムは、ビジネス構想からUXデザイン、テクノロジー、プロジェクトマネジメントまでを横断的に学び、DXプロジェクト全体をリードできるビジネスアーキテクトを育成することを目的としています。

実践的なDX人材育成プログラムはNCDCへ

「DXを推進したいが、何から手をつければ良いかわからない」「社内に全体をリードできる人材がいない」。NCDCは、そうした課題を解決するため「超・実践的DXビジネスアーキテクト育成プログラム」をご提供しています。

プログラムの3つの特徴

- 実践重視のプログラム:豊富な実績を持つ現役コンサルタントが講師を務め、現場で活かせる知識とスキルを伝授します。

- 体系的なスキル習得:IPAの「デジタルスキル標準」に準拠し、DXの中核を担うビジネスアーキテクトに必要なスキルを体系的に学べます。

- 短期集中で即戦力を養成:座学だけでなく、本記事でご紹介したようなケーススタディを用いたグループワークを豊富に取り入れ、短期間で実践力を養います。ITやプログラミングの専門知識がない方でも、DXの全体像を掴み、構想から計画までを一気通貫で学べるよう設計されています。

DXの推進や人材育成に関するご相談は、NCDCまでお気軽にお問い合わせください。