鉄道を取り巻く環境の変化に迅速・的確に対処するため、研究開発組織を集中・強化する形で2001年に設立されたJR東日本研究開発センター。

安全な鉄道輸送を実現するため技術革新に取り組む同社の皆様に、列車の運行に欠かせない軌道回路が故障した際の復旧時間を短縮するアプリケーションの開発プロジェクトについてお話を伺いました。

佐々木氏 ──JR東日本研究開発センターは、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)の企業内研究所として設置されています。さまざまな技術や人々を繋いで新たな顧客価値を共創し、グループ全体の発展に貢献することをミッションとしています。

佐々木氏 ──軌道回路とは、列車がいる場所を検知するシステムで、列車の安全な運行に欠かせない信号保安装置のひとつです。軌道回路の構成にはレールも使用しておりますので、豆電球と乾電池を導線で繋いだ回路を思い浮かべていただければ、その大規模版ということでイメージがしやすいかと思います。

またレールが折れていた場合、それを知らずに列車が通過してしまうと脱線の危険性が生まれますが、軌道回路はこういったレールの異常状態の把握にも使用されている場合があります。そのため、軌道回路が故障した場合には、早期に原因を究明し復旧することが求められます。

佐々木氏 ── 軌道回路は、駅と駅との間だと長いところで1.5kmほどの長さとなります。また、複数の機器を複雑に組み合わせて回路を構成しているため、故障した場合には故障箇所の特定に非常に時間を要するという特徴があります。従来は軌道回路が故障した際には、ベテランの知識や経験といったノウハウにより、人海戦術で調査を行い、何とか早期復旧に努めてきました。本システムは、紙ベースでマニュアル化されていた復旧手順やベテランのノウハウをまとめてプログラム化し、論理的に故障箇所を絞り込むことで軌道回路の早期復旧を支援することを目指しています。

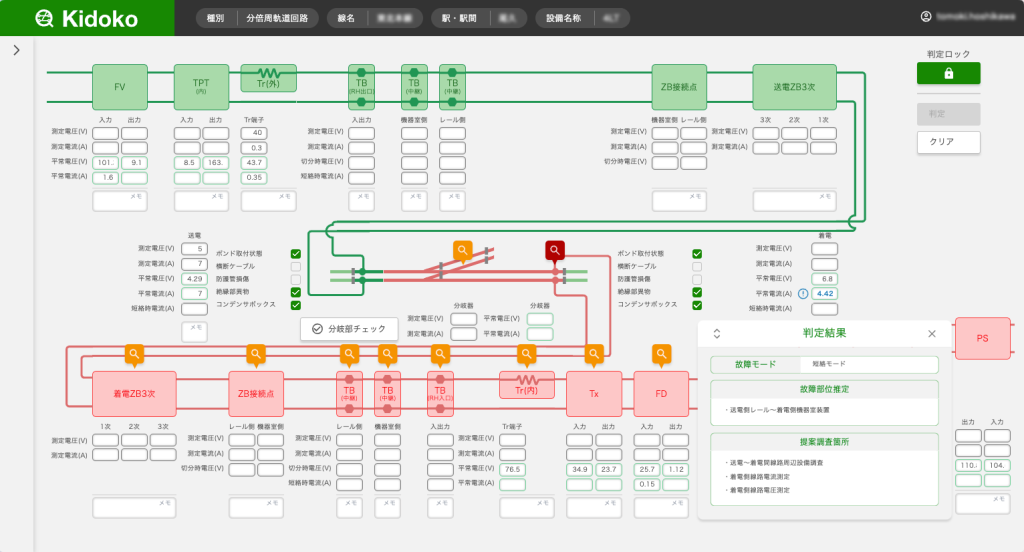

Kidokoの特徴

丸山氏 ──私はずっと現場経験をしてきまして、実際に軌道回路の故障対応も経験していました。この「軌道回路故障原因調査支援システム」は現場で欲しいと考えていたものでもあるのですが、実現が難しかったという背景があります。

また軌道回路は複数のメーカーが製造した複数の装置の組み合わせで構成されています。そのため特定のメーカー単独では軌道回路の中から故障箇所を特定したり、修理したりするノウハウはお持ちではありません。そのため、我々の意見を取り入れながらアイデアを実装してくれる頼れる開発パートナーを探していました。

佐々木氏 ──諸元登録支援システムの開発という社内の別プロジェクトでNCDCさんにご協力いただいていたので、私も月に一度はそのチームのミーティングに顔を出していました。ミーティングに参加する中で、NCDCさんの技術力や、我々のニーズを汲み取って実現する対応力が魅力的に思えたので、他のパートナーを探す前にまずは相談してみようということで、お声がけさせていただきました。

佐々木氏 ──紙のマニュアルをベースに業務を行っているということもあり、社内では業務のDXが盛んに求められていました。それから、ベテランの知識が形式知となっていないため、ベテラン社員が退職すると、その方たちの持っていた経験やノウハウが失われてしまうという問題もありました。そのため、そういったベテランの持つノウハウも含めた業務のDXというニーズが開発の後押しになりました。

我々は鉄道の設備に関する運用や保守、工事に関するノウハウを持っていますが、それらの業務をソフトウエア化・システム化することは得意としていませんでしたので、NCDCさんにプロジェクトに参画いただいたことで、「以前からやりたいと考えていたけれども実現できなかったこと」を形にすることができたと思います。

佐々木氏 ──デザインに関しては、我々からシステムを使用するユーザーや、使用される環境、こういう形にしたいという希望をお伝えしました。NCDCさんには、それをベースにより使いやすいようにブラッシュアップしていただきました。ユーザーが迷いなく使えるように、という観点からどんどんバージョンアップされていった印象で、最初と比べると相当改良されたと思います。多くの場面で、要求や相談に対するレスポンスの速さと仕事の丁寧さを実感しました。

丸山氏 ──多数ある軌道回路の機器構成を選択すると一瞬で回路図を描いてくれる機能があるのですが、すごくいいと思っています。軌道回路は現場によって構成する機器が全く異なるので、全てのパターンを網羅しようとすると膨大な量になってしまいます。この機能はどんな軌道回路の構成にも対応できる面でも非常に重宝しています。

佐々木氏 ──昨年度までの開発でKidokoのシステムはほぼ完成していますので、現在は、業務で使用するための製品版の製作フェーズに入っています。当初、研究開発(R&D)用のスタンドアローンアプリとして開発したものを、商用版としてクラウド環境に構築するための移行準備なども進めています。実導入間近というところですね。

佐々木氏 ──お客様のデータなど会社の資産であるデータを管理する上で、セキュリティは厳しくなっています。クラウド環境の構築に関しては、我々にクラウドに関する知識があまり無かったため、たびたび疎通に失敗することもありご迷惑をおかけしましたが、NCDCさんにもいろいろサポートしていただき非常に助けられました。

丸山氏 ──アジャイル的と言いますか、2週間に1度NCDCさんから仮納品があって、我々からすぐにフィードバックをして、またNCDCさんに修正していただくというような進め方をプロジェクト当初からしていました。こちらとしては短期間でフィードバックを返さなければいけない大変さはあったのですが、お願いしたことが素早く実装されて返ってきて、改善されているかどうかの検証もすぐにできたことが良かったです。

佐々木氏 ──プロジェクトの開始当初は、NCDCさんの鉄道に関する知識やノウハウはわずかだったはずです。3年を超えるプロジェクトを一緒に進めてきた結果、鉄道事業者側の視点に立ってシステムに関する提案をいただいたり、弊社から提出した要件定義に関する誤りを指摘していただけたりするようになって驚きました。NCDCさんとしては、言われた通りに作ってしまえばバグではないので問題ないはずですが、意図しない挙動を未然に防ぐために指摘してくださるので非常に助かりました。

丸山氏 ──システムにデータをインポートする機能を実現していただいたのですが、インポートするためのデータを管理している側のシステムにリプレイス計画があり、データセットの仕様が変わるかもしれないという中でプロジェクトを進めていました。NCDCさんには「装置が変わるとデータがこういう風に変わるから、影響が少ないこの部分から進めましょう」という風に判断をしていただけたのがありがたかったです。

佐々木氏 ──プロジェクトの後半では、口頭で伝えたアイデアをNCDCさんにすぐに実現されてしまって、我々が管理しているドキュメントへの反映が後手に回ったこともありましたね。

佐々木氏 ──過去に発生した軌道回路故障の事象に対して、当時の原因特定に要した時間と、Kidokoを用いた場合の比較シミュレーションを実施したところ、原因特定までの時間を約45%短縮できる可能性があったとの結果が得られています。

ユーザーによる検証も進めているのですが、利用者から軌道回路故障の復旧方法を教育するためのツールとしても活用したいという希望も出ていますので、幅広い業務での活用が期待されています。

丸山氏 ──軌道回路は国鉄時代から使われているものなので、Kidokoは当社に限らず、他の鉄道事業者さまでも使える可能性があると考えています。次のフェーズでは、検証や実績を重ねて、他の鉄道事業者さまにもアピールしていきたいですね。

佐々木氏 ──鉄道事業は労働集約型産業と言われていて、我が国における生産年齢人口の減少の影響を、セールス面でもオペレーションやメンテナンスの面でも大きく受けることが確実視されています。

我々としては、将来にわたり列車を安全に運行して、お客さまに安心してご乗車いただくため、鉄道のメンテナンス業務をより高度に、より人手のかからない仕組みにしていく必要があると思っています。そのひとつの手段として、業務のDXは必要不可欠だと考えていますので、AIの活用なども視野に入れつつ、今後もNCDCさんにご協力いただきたいです。

※所属およびインタビュー内容は、取材当時のものです。